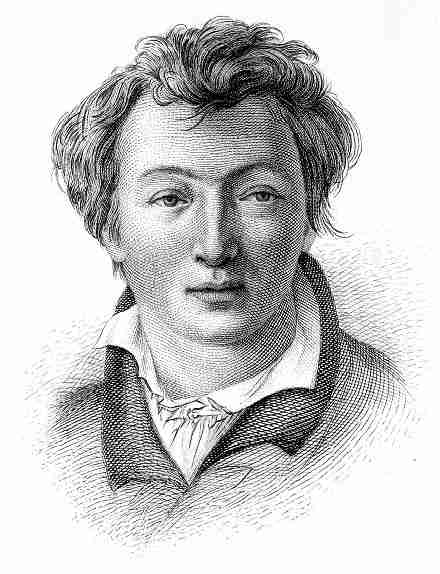

Heinrich Heine ( 1797 - 1856)

Biedermeier, Vormärz, Junges Deutschland

| Biedermeier, in der Literaturwissenschaft umstrittener Begriff für die Epoche zwischen 1815 und 1848. Als Alternativen werden die Bezeichnungen Restaurationszeit und Vormärz gebraucht, die allerdings ebenfalls Wertungen implizieren. Der Begriff B. wurde bald nach der Epoche geprägt. In den Münchener Fliegenden Blättern erschienen seit 1855 Gedichte eines erfundenen schwäbischen Schulmeisters Gottlieb Biedermaier, Parodien von Adolf Kussmaul und Ludwig Eichrodt, die die unpolitische Haltung des dt. Kleinbürgers in der Zeit vor der Revolution satirisch bloßstellten. (..) B. als Epochenbezeichnung betont die traditionellen Züge der Epoche, das Fortleben der Konventionen der klassisch-romantischen Ära. In den Vordergrund treten damit Dichter wie Franz Grillparzer, Eduard Mörike oder Annette v. Droste-Hülshoff, während bedeutende moderne Autoren wie Georg Büchner oder Heinrich Heine eher mühsam in das traditionalistische Bild eingeordnet werden müssen. Für die ausgesprochen politischen Schriftsteller des Jungen Deutschland und Vormärz bleibt dabei nur eine Nebenrolle, obwohl sie mit journalistischen Arbeiten, Zeitromanen, sozialkritischen Analysen und engagierter politischer Lyrik die Szene beherrschten ... |

|

Vormärz, Bezeichnung für die zur Revolution im März 1848 hinführende literarische Epoche. Ihr Ende ist mit der Revolution eindeutig datiert, für ihren Beginn gibt es unterschiedliche Auffassungen: 1815 (Gründung des Deutschen Bundes; in dieser Ausdehnung richtet sich der Begriff V. zugleich gegen die konkurrierenden Epochenbezeichnungen Biedermeier bzw. Restaurationszeit und die ihnen innewohnende Gewichtung); 1830 (frz. Julirevolution; Ende der klassisch-romantischen Kunstperiode); 1840 (Beginn einer radikalen, zur Revolution hinführenden Politisierung). Nach dem Zerfall der jungdeutschen Bewegung und der literarischen und politischen Stagnation nach 1835/36 setzten um 1840/41 neue Entwicklungen ein: Die sog. Rheinkrise von 1840 löste eine nationale Begeisterungswelle aus, die Thronbesteigung Friedrich Wilhelms IV. von Preußen weckte politische Hoffnungen (1840 Amnestie für politische Vergehen, 1841 Lockerung der Zensur), und mit dem Auftreten der Jung- und Linkshegelianer, die den »illusionären Liberalismus« des Jungen Deutschland verwarfen, erhielt die Politisierung eine radikale, systemkritische Dimension. Allerdings war die Lockerung der politischen Repressionsmaßnahmen nur von kurzer Dauer; die meisten Autoren des V. wurden für kürzere oder längere Zeit ins Exil getrieben (Zürich, Brüssel, Paris, London). Insbesondere die Lyrik erwies sich als wirkungsvolles Medium der politischen Agitation; Georg Herwegh bezeichnete sie als »Vorläuferin der Tat«. Freiheit, Verfassung, staatliche Einheit waren ihre Themen (Herwegh, Gedichte eines Lebendigen, 1841–42; August Heinrich Hoffmann v. Fallersleben, Unpolitische Lieder, 1840–41; Franz Dingelstedt, Lieder eines kosmopolitischen Nachtwächters, 1841; Ferdinand Freiligrath, Ein Glaubensbekenntnis, 1844 und Ça ira! 1846). Heinrich Heine distanzierte sich zwar von der direkten politischen Instrumentalisierung der Lyrik (»gereimte Zeitungsartikel«), schrieb aber selbst mit seinem Zeitgedicht Die schlesischen Weber (1844) ein Beispiel anklagender sozialer Literatur. |

|

Junges Deutschland, literarische Bewegung zwischen 1830 und 1840. Ludolf Wienbargs Ästhetische Feldzüge. Dem jungen Deutschland gewidmet (1834) gaben ihr den Namen, der wie analoge Begriffsbildungen in Politik (Giovine Italia, Giovine Europa) und Literatur (Heinrich Laube, Das junge Europa, 1833–37) auf die Aufbruchsstimmung nach der frz. Julirevolution von 1830 verweist. Als »literarische Schule« wurde das Junge Deutschland zuerst in dem Verbotsbeschluss des Bundestages vom 10.12.1835 bezeichnet, der als betroffene Autoren »namentlich Heinr. Heine, Karl Gutzkow, Heinr. Laube, Ludolf Wienbarg und Theodor Mundt« anführt. Sieht man von Heine ab, der wie Ludwig Börne den Jungdeutschen als Vorbild galt, aber kaum zur Gruppierung selbst zu zählen ist, so ist damit bis auf Ferdinand Gustav Kühne und Ernst Willkomm der Kern der Gruppe bezeichnet. Der Protest der Jungdeutschen gegen die politische Restauration und die Abwendung von der idealistischen Ästhetik und dem Aristokratismus der klassisch-romantischen Literaturepoche verband sich mit diffusen Gedanken einer umfassenden Erneuerung einer durch Zerrissenheit charakterisierten Zeit, einer emanzipatorischen Verbindung von Kunst, Wissenschaft und Leben. Nicht zuletzt die Forderungen nach einer natürlichen Religion und einer neuen Moral mussten Anstoß bei den Zensurbehörden erregen. (...) Die auf ein breites Publikum gerichtete Wirkungsstrategie führte einerseits zur Bevorzugung kleinerer literarischer und journalistischer Formen (Reisebild, Feuilleton, Brief, Skizze, Novelle), andererseits erhielt der Roman mit philosophisch-religiös fundierten Emanzipationsgeschichten positiven oder negativen Ausgangs eine besondere Bedeutung (Gutzkow, Wally, die Zweiflerin, 1835; Mundt, Madonna. Unterhaltungen mit einer Heiligen, 1835). |

| Quelle: Elektronisches Sachwörterbuch zur Deutschen Literatur - von Volker Meid, Reclam Stuttgart 2000 |

Ohne ein bisschen Werbung geht es nicht. Ich bitte um Nachsicht, falls diese nicht immer ganz Themen-gerecht sein sollte.