|

Mit der Ausstellung „Benedikt und die Welt der frühen

Klöster“ widmen sich die Reiss-Engelhorn-Museen

der Geschichte der Benediktinerklöster in Europa.

Rund um die Figur des heiligen Benedikt erfahren die Besucher

Spannendes über die Ursprünge der Klosterkultur

und deren nachhaltige Bedeutung für Bildung und Wissen

im Mittelalter. Neun thematisch gegliederte Abschnitte

führen von den ersten Klostergründungen über

die mittelalterliche Liturgie bis in die Gegenwart. Zahlreiche

kostbare Exponate illustrieren, wie Klöster entstanden

und wie das Leben der Mönche zwischen Schreibstube

und Klostergarten aussah. Die Mitmach-Stationen des Skriptoriums

vermitteln einen Eindruck von der mittelalterlichen Buchmalerei

und der Kunstfertigkeit der Mönche. Abschließend

wirft die Ausstellung einen Blick auf das Leben der Benediktiner

in der Gegenwart.

Benedikt von Nursia – Patron Europas Benedikt von Nursia – Patron Europas

Flankiert von zwei Heiligen begrüßt eine vergoldete

Benedikt-Figur den Besucher. In den Händen hält

sie die Regula Benedicti, die Ordensregel der Benediktiner.

Benedikt von Nursia gilt als der Vater des abendländischen

Mönchtums. Er wurde im Jahr 480 als Sohn reicher Eltern

geboren und zog sich bereits in seiner Jugend in die Einsamkeit

zurück. Aufgrund seiner vorbildlichen Lebensführung

wurde er zum Abt von Vicovaro gewählt und stand bald

zwölf Klöstern vor. 529 ging er nach Montecassino

und gründete dort das Mutterkloster des Benediktinerordens,

in dem er auch die Benediktsregel verfasste, bevor er um

das Jahr 555/560 starb. Die Klöster, die in der Nachfolge

des heiligen Benedikt entstanden, waren Jahrhunderte lang

Zentren geistigen Lebens. Über ganz Europa hinweg

bildeten sie ein Netz des Austauschs und der kulturellen

Kontakte. Besonders durch ihre zahlreichen Abschriften

antiker Texte und zeitgenössischer Lehrwerke trugen

die Benediktinermönche einen entscheidenden Teil zur

Wissensverbreitung im europäischen Mittelalter bei.

Einzelne Blätter kostbarer Handschriften, Bucheinbände

und eine Monstranz mit Benediktsreliquie zeugen zu Beginn

der Ausstellung von der Jahrhunderte andauernden Wirkung

Benedikts von Nursia, der 1964 von Papst Paul VI. zum Patron

Europas erklärt wurde.

Bild: Der heilige Benedikt übergibt die Regel.

Augsburg, 1. Viertel 17. Jahrhundert.

Pergament, Deckenfarbenmalerei, Tinte

Das Einzelblatt ist Teil einer verlorenen Handschrift.

Darstellung der Regelübergabe durch

den heiligen Benedikt, der unter einem roten Baldachinvorhang

thront. Links ist aufgrund des Wappens

Abt Johannes VIII. Merk (1600 – 1632) von

St. Ulrich und Afra in Augsburg dargestellt.

Hinter Benedikt die Statuen der heiligen Ulrich und Afra.

© Gerfried Sitar, Benediktinerstift St. Paul im Lavanttal

Von Montecassino nach Europa – Die Regula Benedicti

Benedikts Klostergründung in Montecassino wurde zur

Keimzelle des klösterlichen Lebens, besonders im Südwesten

des heutigen Deutschland. Der zweite Raum der Ausstellung

steht ganz im Zeichen der Verbreitung des Mönchtums

in Europa. Im Mittelpunkt der Ausstellung steht das mit

Edel- und Halbedelsteinen besetzte Adelheid-Kreuz. Das

Prunkstück aus der Schatzkammer des Stifts St. Paul

entspricht in seiner Größe und Form sowie seinem

Anspruch nach dem Reichskreuz in Wien. Das Reliquienkreuz

stammt aus dem 11. Jahrhundert und soll Splitter aus dem

Kreuz Jesu enthalten. Neben dem Adelheid-Kreuz sind in

diesem Raum weitere Exponate zu sehen, die die Bedeutung

der Benediktiner für die Geschichte des Mittelalters

illustrieren. Neben den Lorscher Annalen von 835 erzählen

Gemälde und Handschriften von der Taufe Chlodwigs

oder der Ermordung des heiligen Bonifatius. Benedikts Klostergründung in Montecassino wurde zur

Keimzelle des klösterlichen Lebens, besonders im Südwesten

des heutigen Deutschland. Der zweite Raum der Ausstellung

steht ganz im Zeichen der Verbreitung des Mönchtums

in Europa. Im Mittelpunkt der Ausstellung steht das mit

Edel- und Halbedelsteinen besetzte Adelheid-Kreuz. Das

Prunkstück aus der Schatzkammer des Stifts St. Paul

entspricht in seiner Größe und Form sowie seinem

Anspruch nach dem Reichskreuz in Wien. Das Reliquienkreuz

stammt aus dem 11. Jahrhundert und soll Splitter aus dem

Kreuz Jesu enthalten. Neben dem Adelheid-Kreuz sind in

diesem Raum weitere Exponate zu sehen, die die Bedeutung

der Benediktiner für die Geschichte des Mittelalters

illustrieren. Neben den Lorscher Annalen von 835 erzählen

Gemälde und Handschriften von der Taufe Chlodwigs

oder der Ermordung des heiligen Bonifatius.

Die Päpste erkannten ebenso wie die weltlichen Herrscher

den großen Vorteil, den ein Netz von über Europa

verteilten Benediktiner-Klöstern mit sich brachte.

Karl der Große (768-814) wurde zum aktiven Förderer

der Benediktiner und ließ 787 eine Kopie der Regel

des heiligen Benedikt von Montecassino nach Aachen bringen.

In der Ausstellung zu sehen ist eine ganz besondere Kostbarkeit:

Eine Darstellung der Übergabe der Regula Benedicti

aus dem 11. Jahrhundert, eine Leihgabe aus dem Mutterkloster

Montecassino. Benedikts Regelwerk besteht aus insgesamt

73 Kapiteln, die das Zusammenleben im Kloster ordnen. Sie

versprechen eine praktische Anleitung für ein Leben,

das sich der Suche nach Gott verschrieben hat. Das Original

der Regel ist nicht mehr erhalten, in der Ausstellung gezeigt

werden alte Abschriften aus dem 12. Jahrhundert aus dem

Elsaß sowie eine Regel aus dem Benediktinerstift

St. Paul aus dem Jahr 1499.

Bild: Monstranz mit Benediktsreliquie.

Nürnberg, 1. Hälfte 15. Jahrhundert,

Messing, vergoldet, gegossen, graviert.

Turmmonstranz zur Reliquienaufbewahrung. Sie gehört

zu einer größeren Gruppe von

Arbeiten, die in großen Stückzahlen in Nürnberg

gefertigt wurden. © Gerfried

Sitar, Benediktinerstift St. Paul im Lavanttal

Der St. Galler Klosterplan und die Gründung eines

Klosters

Von den Klostergründungen des Mittelalters zeugen

heute neben den Gemäuern manchmal nur Urkunden, originale

Baupläne sind eine äußerste Rarität.

Ein Plan ist durch ein Leuchtbild im dritten Teil der Ausstellung

zu studieren. Der Besucher kann hier den St. Galler Klosterplan

aus dem Jahr 820/835 betrachten. Dieser aus fünf Pergamentstücken

genähte Grundriss stellt anschaulich den Aufbau eines

Klosters dar. Es ist ein Idealplan, der die Lage von Kirchen,

Wirtschaftsgebäuden und Gärten in einem karolingischen

Großkloster zeigt. Er belegt, dass Klöster nicht

nur religiöse Zentren, sondern auch wirtschaftliche

Großbetriebe mit einer autarken und differenziert

strukturierten Gemeinschaft waren. Im Eingangsbereich der

Ausstellung ist ein Modell zu sehen, welches in einer Schulkooperation

nach dem Idealplan gebaut wurde.

Passend zum St. Galler Klosterplan wird im anschließenden

Ausstellungteil der Ablauf einer Klostergründung beispielhaft

dargestellt. Der Besucher erfährt, wie Klöster

entstanden, aber auch welche Rolle diese Gründungen

spielten. Ziel der Klostergründungen war es, Gebiete

zu christianisieren und urbar zu machen. Stifter stellten

oft die finanzielle Ausstattung der Klöster oder unterstützten

Mönche gezielt bei der Neugründung. Teilweise

spielten auch Reformen oder Vertreibungen von Mönchen

eine Rolle bei der Entstehung neuer Klöster. Beispielhaft

vorgestellt werden z.B. Lorch, Hirsau oder St. Paul in

Kärnten. Zu sehen sind neben Papst Urbans Bestätigung

für Kloster Hirsau auch Handschriften aus dem Stift

St. Paul und das Privileg, welches Kaiser Barbarossa für

das Kloster Lorch ausstellte.

Goldenes Handwerk Goldenes Handwerk

In den neugegründeten Benediktinerklöstern entstanden

zahlreiche kunsthandwerkliche Schätze. Im diesem Teil

der Schau kann sich der Besucher von deren Pracht und überragender

Qualität selbst ein Bild machen. Die Benediktiner

förderten das Handwerk und prägten die christliche

Ikonographie nachhaltig. Neben Motiven des heiligen Benedikt

spielten auch Mariendarstellungen eine wichtige Rolle.

Bei den Benediktinern diente die prunkvolle Ausstattung

der Klosterkirche mit luxuriösen Materialien und aufwendigen

Techniken der Verherrlichung Gottes. Davon zeugen neben

den kostbaren liturgischen Gegenständen in diesem

Raum auch die kostbaren Handschriften. Zu sehen sind neben

einer vergoldeten Hostienmonstranz und Prunkkelchen ein

Abtstab aus St. Blasien sowie der Einband des Reichenauer

Sakramentars, dessen filigrane Elfenbeintafel die Himmelfahrt

Christi abbildet. Ein besonderer Höhepunkt ist der

vergoldete und detailreich gestaltete Deckel eines Buchkastens.

Er wurde um 1260 in Straßburg gefertigt und gehört

zu den bedeutendsten Werken der europäischen Goldschmiedekunst

in der Gotik.

Bild: Benediktskelch.

Johann Jakob I. Frings, Augsburg, um 1700.

Silber, vergoldet, gegossen, Edelsteine, Email.

Die Medaillons des Kelchs zeigen Szenen aus dem Leben des

heiligen Benedikt. Das prunkvolle

Stück entstand um 1700 in Augsburg und

war Teil des Kirchenschatzes der Benediktinerabtei

St. Blasien im Schwarzwald, bevor es nach St. Paul im Lavanttal

kam. ©

Gerfried Sitar, Benediktinerstift St. Paul im Lavanttal

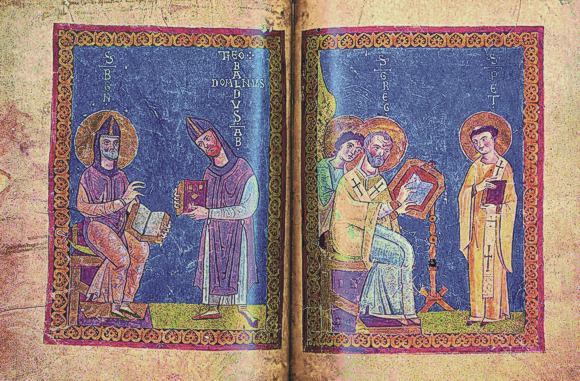

Skriptorium

Handschrift „Moralia in Iob“.

Abt Theodor von Montecassino erhält die Regel aus

den Händen des heiligen Benedikt

(links) und Autorenbild Gregors des Großen (rechts).

Montecassino, 1022 – 1035. ©

Montecassino, Archivio dell’Abbazia, Cod. Cassin.

73

Ein Exkurs in die Schreibkunst des Mittelalters erwartet

den Besucher in einem rekonstruierten Skriptorium. Nach

der Regel des heiligen Benedikt ist neben dem Gebet und

der körperlichen Arbeit auch die geistige Auseinandersetzung

ein zentraler Teil des klösterlichen Lebens. Das Kopieren

und Abschreiben wichtiger Texte im Skriptorium – von

der Heiligen Schrift bis zu den Werken antiker Philosophen – war

Alltagsarbeit in einem mittelalterlichen Benediktinerkloster.

Die Arbeit der Mönche und Nonnen an einem Werk nahm

oft mehrere Monate in Anspruch. Der Besucher erhält

im Skriptorium einen Einblick in eine mittelalterliche

Schreibstube und erfährt anhand von Texten und Mitmach-Stationen,

wie dank der klösterlichen Schreibkultur Wissen weitergegeben

wurde und was die Handschriften der Mönche so wertvoll

macht. Auch die Kunst der Buchmalerei wird thematisiert.

Liturgie im Mittelalter

Der nächste Ausstellungsteil widmet sich ganz der

Liturgie des Mittelalters. Liturgie bezeichnet die Gesamtheit

der Handlungen im christlichen Gottesdienst. Im Mittelalter

wurde ihr eine besondere Bedeutung beigemessen, da man

glaubte an ihr hinge das Heil des Einzelnen – vom

Mönch bis zum Herrscher. Nur ihre formgerechte und

regelmäßige Ausführung gewährleistete

Gottes Kraft und Gnade für jedermann. Die Liturgie

prägte daher den gesamten Jahresablauf und begleitete

die Menschen von der Geburt bis zum Tod. Bei den Benediktiner-Mönchen

war sie durch das Stundengebet allgegenwärtig. Für

eine würdevolle Ausführung der Liturgie nutzten

die Mönche zahlreiche Gegenstände. Zu sehen ist

eine Auswahl zentraler Objekte für die Messe oder

das private Gebet. Gezeigt werden neben reich bestickten

Textilien – darunter einzigartig gut erhaltene Messgewänder

aus dem 12. und 13. Jahrhundert – auch Meßkelche,

Kruzifixe und Weihrauchbehälter. Den Besucher erwarten

außerdem wertvolle und seltene Handschriften mit

kunstvollen Miniaturen, wie der Ramsey-Psalter für

den privaten Gebrauch des Abts John of Sawtry (1286 – 1316),

das Reichenauer Sakramentar, das Bernauer Missale und das

Spanheimer Evangeliar.

Bildung, Wissen und Musik

Der achte Teil der Ausstellung widmet sich dem kulturellen

Beitrag der Benediktiner im werdenden Abendland. Da die

geistige Arbeit ein Teil des Ordenslebens war, wurden die

Schreibstuben der Klöster zu Keimzellen der Bildung.

Antike Texte und wissenschaftliche Abhandlungen verbreiteten

sich von ihnen ausgehend über ganz Europa. Zu verdanken

war dies einer historisch einmaligen Situation: Nach dem

Untergang des weströmischen Reiches und dem dadurch

bedingten Zusammenbruch der Infrastruktur übernahmen

die Klöster als Träger der Schriftkultur die

Bewahrung und Überlieferung von antikem Wissen. Die

reichen Buchbestände der noch heute erhaltenen mittelalterlichen

Klosterbibliotheken zeugen von der nachhaltigen Wirkung

dieses Wissenstransfers von der Antike in das christliche

Europa. Von diesem profitierten auch die Naturwissenschaften.

Stellvertretend gezeigt werden wertvolle Abschriften theologischer,

mathematischer, historischer oder medizinischer Werke.

Darunter befindet sich unter anderem ein medizinischer

Sammelband aus dem 11. Jahrhundert. Die Vielfalt der Bücher

reicht von staatstheoretischen Abhandlungen bis hin zu

philosophischen Traktaten in Latein. Selbst verbotene Werke,

die sich beispielsweise mit der Astronomie auseinandersetzten,

fanden ihren Weg in die Schreibstuben und blieben so der

Nachwelt erhalten. Besonderen Wert legten die Benediktiner

auf die Musik, sie galt als geistiges Wissen und war fester

Bestandteil des kontemplativen Lebens. Die Ausstellung

zeigt frühe musiktheoretische Abhandlungen der Benediktiner

und thematisiert ihre Rolle bei der Entstehung des gregorianischen

Chorals.

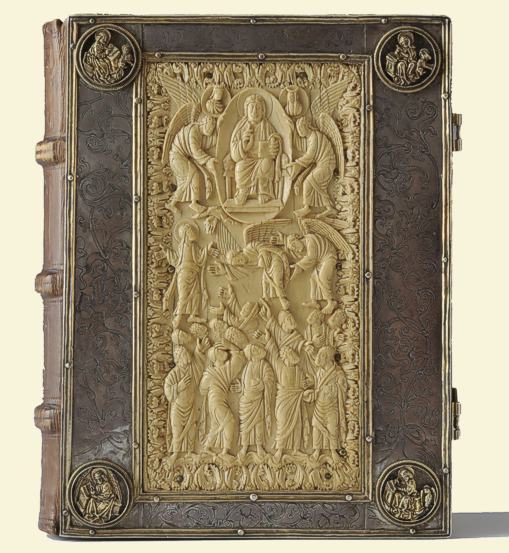

Reichenauer Sakramentar (Ausschnitt und Bucheinband)

Reichenau, um 980.

Pergament, Deckenfarbenmalerei

Einmalig sind in diesem Sakramentar die Darstellungen zum

Messopfer. Der qualitätvolle

Buchschmuck wird der Reichenauer Ruodprechtgruppe zugeordnet.

Buchdeckel Oberrhein, Ende 15. Jahrhundert (Rahmen), Metz,

9. Jahrhundert (Elfenbein).

Holzkern mit Silberbeschlag, teilvergoldet, Silberguss, Elfenbein

Prachtdeckel des im späten 10. Jahrhundert auf der Reichenau geschriebenenSakramentars.

Die Elfenbeintafel zeigt die Himmelfahrt Christi, die Rahmenleiste

schmückenvier Medaillons mit den Evangelisten. © beide Bilder Gerfried

Sitar, Benediktinerstift St. Paul im Lavanttal

Die Benediktiner heute

Nachdem die Ausstellung sich der Entstehung und Bedeutung

der Klöster im Mittelalter gewidmet hat, spannt sie

im letzten Abschnitt den Bogen in die Gegenwart. Am Beispiel

von Stift Neuburg bei Heidelberg und von Maria Laach in

der Eifel wird das Leben in heutigen Klöstern vorgestellt.

Existierten um das Jahr 800 allein in Frankreich an die

700 Benediktinerklöster, so sind es aktuell in ganz

Europa nur noch 550. Die Ordensmitglieder – von denen

es weltweit etwa 16.000 Nonnen und 8.000 Mönche gibt – sind

in den Klöstern weiterhin in der Buchbindekunst

und der Wissensvermittlung aktiv.

|