|

E

Geslau -

Ausgewählte Themen

|

Schule

in Geslau und Geslauer Schüler im 19. Jahrhundert

|

"In der Reformation

wird die Forderung laut, allgemeine Schulen für Jungen und

Mädchen einzurichten. Grundlegend ist Martin Luthers Schrift An

die Ratsherren aller Städte deutschen Landes, dass sie christliche

Schulen aufrichten und halten sollen (1524). Diese Forderung fand

naturgemäß in den protestantischen Landesteilen Gehör,

also in den meist evangelischen Reichsstädten und in den

lutherischen Fürstentümern. Besonders im Südwesten des

Reiches war man, unter der Federführung der bedeutenden

evangelischen Reichsstadt Straßburg im Elsass, die bis zur

Eroberung durch Frankreich (1681) zum Reich gehörte und seit der

Zeit des bedeutenden Humanisten Johannes Sturm ein in ganz Europa als

vorbildlich gerühmtes Schulwesen besaß, in dieser Frage

besonders weit voraus. Unter Straßburger Einfluss führte das

Herzogtum Pfalz-Zweibrücken 1592 als erstes Territorium der Welt

(und damit auch Deutschlands) die allgemeine Schulpflicht für

Mädchen und Knaben ein. Straßburg selbst folgte 1598 mit

einem entsprechenden Gesetz. Gesetzliche Bestimmungen zur Schulpflicht

wurden dann in vielen protestantischen Fürstentümern

eingeführt und finden sich in fast allen evangelischen

Kirchenordnungen der Zeit. In Württemberg wurde bereits in der

großen Kirchenordnung von 1559 eine Schulpflicht festgelegt.

Diese betraf allerdings nur den männlichen Teil der

Bevölkerung. Die allgemeine Schulpflicht wurde erst 1649

eingeführt, während sie in Sachsen-Gotha bereits 1642 und in

Braunschweig-Wolfenbüttel seit 1647 bestand. "In der Reformation

wird die Forderung laut, allgemeine Schulen für Jungen und

Mädchen einzurichten. Grundlegend ist Martin Luthers Schrift An

die Ratsherren aller Städte deutschen Landes, dass sie christliche

Schulen aufrichten und halten sollen (1524). Diese Forderung fand

naturgemäß in den protestantischen Landesteilen Gehör,

also in den meist evangelischen Reichsstädten und in den

lutherischen Fürstentümern. Besonders im Südwesten des

Reiches war man, unter der Federführung der bedeutenden

evangelischen Reichsstadt Straßburg im Elsass, die bis zur

Eroberung durch Frankreich (1681) zum Reich gehörte und seit der

Zeit des bedeutenden Humanisten Johannes Sturm ein in ganz Europa als

vorbildlich gerühmtes Schulwesen besaß, in dieser Frage

besonders weit voraus. Unter Straßburger Einfluss führte das

Herzogtum Pfalz-Zweibrücken 1592 als erstes Territorium der Welt

(und damit auch Deutschlands) die allgemeine Schulpflicht für

Mädchen und Knaben ein. Straßburg selbst folgte 1598 mit

einem entsprechenden Gesetz. Gesetzliche Bestimmungen zur Schulpflicht

wurden dann in vielen protestantischen Fürstentümern

eingeführt und finden sich in fast allen evangelischen

Kirchenordnungen der Zeit. In Württemberg wurde bereits in der

großen Kirchenordnung von 1559 eine Schulpflicht festgelegt.

Diese betraf allerdings nur den männlichen Teil der

Bevölkerung. Die allgemeine Schulpflicht wurde erst 1649

eingeführt, während sie in Sachsen-Gotha bereits 1642 und in

Braunschweig-Wolfenbüttel seit 1647 bestand.

In der

Zeit der Aufklärung wurde die Entwicklung beschleunigt. Von

geschichtlicher und auch für das Ausland beispielgebender

Bedeutung ist die Entwicklung in Preußen. Principia regulativa

des Königs Friedrich Wilhelm I. vom 28. September 1717, für

ganz Preußen durch das Generallandschulreglement Friedrichs des

Großen von 1763 bestätigt.

In den

katholisch gebliebenen Landesteilen Deutschlands verlief die

Durchsetzung dieser Forderungen äußerst zäh. Obwohl der

aufgeklärte Bildungsreformer Heinrich Braun die allgemeine

Schulpflicht im Kurfürstentum Bayern bereits 1771 verordnet hatte,

konnte erst 1802 eine sechsjährige gesetzliche Unterrichtspflicht

durchgesetzt werden.Aber auch im

evangelischen Sachsen begann erst 1835 mit dem Volksschulgesetz die

achtjährige Schulpflicht. Besonders in der Landbevölkerung

stieß die Schulpflicht zunächst auf Widerstand. Die in

kleinbäuerlichen Betrieben notwendige Arbeitskraft der Kinder

wurde erheblich wichtiger als deren Schulbildung angesehen...

Wenn im

bisher gesagten von Schulpflichtgesetz die Rede ist, muss immer

mitgedacht werden, dass der Staat bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts

diese gesetzlich geforderte Schulpflicht gar nicht durchsetzen konnte.

Schulpflichtgesetze waren eher Absichtserklärungen. Der Staat

verfügte auch nicht über ein flächendeckendes

Schulsystem, das allen potentiellen Schülern einen

ordnungsgemäßen Schulbesuch ermöglicht hätte.

Es

fehlten Schulgebäude, Lehrer und vor allem eine staatliche

Kultusbürokratie. Durch das regelmäßig erscheinende

Monatsblatt für Bauwesen und Landesverschönerung in Bayern

standen im Königreich bereits ab 1821 Planzeichnungen für den

Bau von Schulgebäuden zur Verfügung. Durch den Herausgeber

und Architekten Gustav Vorherr waren die Gemeinden somit in der Lage,

unterschiedliche Schulhaustypen bedarfsorientiert und

kostengünstig auszuführen. Es

fehlten Schulgebäude, Lehrer und vor allem eine staatliche

Kultusbürokratie. Durch das regelmäßig erscheinende

Monatsblatt für Bauwesen und Landesverschönerung in Bayern

standen im Königreich bereits ab 1821 Planzeichnungen für den

Bau von Schulgebäuden zur Verfügung. Durch den Herausgeber

und Architekten Gustav Vorherr waren die Gemeinden somit in der Lage,

unterschiedliche Schulhaustypen bedarfsorientiert und

kostengünstig auszuführen.

In anderen

Teilen Deutschlands wurde erst zu Beginn des 20. Jahrhunderts

systematisch daran gearbeitet, schrittweise bessere Voraussetzungen zu

schaffen. Eine Ausnahme bildeten unter anderem die kleineren,

fortschrittlichen Herzogtümer Thüringens, wie Sachsen-Gotha,

wo unter Ernst dem Frommen und dem Pädagogen Andreas Reyher

vorbildliche Voraussetzungen wie Schulbauten, Lehrerseminare,

Unterrichtspläne, Schulbuchdruck und Kultusbürokratie

geschaffen wurden. Es gab das Sprichwort, dass des Herzogs Bauern

gebildeter seien als anderswo der Adel." [Einführung der Allgemeinen Schulpflicht ,,

4. April 2013]

In Bayern wurde die

allgemeine Schulpflicht unter Maximilian I Joseph im Jahr 1802

eingeführt. [HDBG1

, HDBG2]

Zwar existierte seit ...

in

Rothenburg eine Lateinschule, in deren

Nachfolge sich die spätere .... und das heutige

Reichsstadt-Gymnasium sieht.

So hatten Mitte des 19.

Jahrhunderts neben Geslau auch Stettberg eine

Schule. Alle anderen Orte waren zur Schule in Geslau, in Kirnberg, Buch

am Wald

|

Schulen in Geslau und heutigen Teilorten (noch unvollständige Auswertung

der Quellen)

1740 wurde durch den Margrafen

von Brandenburg-Ansbach eine Schule in Geslau

errichtet, genauso wie

in zahlreichen anderen Orten seines

Herrschaftsgebietes.

Geschichte

des vorletzten Markgrafen von Brandenburg-Ansbach : mit dem

Bildniß des Verfassers und einem Vorbericht über denselben

Die Kosten für Schule und Lehrer hatte die

Gemeinde bzw. die Untertanen zu tragen, wie ein Dokument über den "Anspruch des Oberamts Colmberg auf Beteiligung der

hohenlohischen Untertanen zu Gunzendorf an den Aufzugskosten der

Pfarrer und Schulmeister zu Geslau; Pfändung von Holz der

Untertanen zu Gunzendorf durch den Kastner zu Colmberg"

belegt.

|

Das Gebäude der

eheligen Schule im 20. Jahrhundert ist das rechts im Hintergrund

gezeigte Haus, in dem sich heute ein Fachgeschäft befindet. In dem

Gebäude im Vordergrund befand sich im 20. Jahrundert zeitweise ein

Laden.

|

|

|

1859 berichtet Eduard Vetter :

"Das

Schulhaus ist einstöckig. Eigenthum des Staats und der

Kirchenstiftung. Baulast der Staat zu 2/3; die Kirchenstiftung zu 1/3.

- Das Lehrzimmer hat 5 Fenster, ist 21´ lang, 24´ breit, 8

´hoch. Zur Beheizung gibt die Gemeinde das nöthige

Scheitholz. Die Wohnung enthält eine beschränkte Wohnstube

mit 2 Fenstern, Schlafkammer, Nebenkammer; ein beheizbares Zimmer,

Nebenkammer und Kolzkammer im 2. Stock. Keller Waschhaus, Backofen im

Hause, Schulgarten vor dem Dorfe, kleines Wurzgärtchen am Hause.

Ein Schulhausbau steht in Aussicht. - Das Schulhaus ist im Kirchhofe,

die Kirche 50 Schritte entfernt, die Orgel bedarf einer Reparatur

und hat 10 Register."

|

Schulen waren im 19. Jahrhundert

keineswegs kostenlos, wie wir es heute von den allgemeinbildenden

Schulen kennen, auch wenn dies der Dornhauser Pfarrer und

Distriktsschulinspektor G. M. Weber bereits 1822 in der

Zeitschrift "Der Schulfreund" forderte. Gleichzeitig

setzte er sich für ein festes Gehalt für die Lehrer ein.

Eine Zusammenstellung der Einnahmen und Ausgaben der Schule in Geslau

im Jahr 1862 nach der Zusammenstellung von Vetter (Die Erträgnisse der

deutschen Schulstellen in Mittelfranken)

- Reinertrag 360 fl.

17 kr.,

- nämlich als

Lehrer: von der Stiftung baar, 7fl. 30 kr.

- , Schulgeldbeitrag

für arme Kinder 3 fl. 9 ¾ Kronen,

- Werktagsschulgeld

von 126 2/5 Schülern zu 1 fl . 44 kr. = 219 fl. 26 ½ kr,

- von 62 3/5

Sonntags schülern zu 48 kr. = 50 fl. 5 kr. ,

- Wohnung 12 fl.,

- 5,36 Tgw. Acker 25 fl.

30 kr.,

- 49 Dec. Wiese 3

fl., aus 4,27 Tagw.

- Waldungen Ertrag

1 Klft. Fichtenholz und 40 Wellen 7 fl. 40 kr. ,

- Forstrecht: 3 3/5

Klft.

- Holz aus

Staatswaldungen 21 fl., 36 kr.

- Als

Kirchendiener: Läutgeld 9 fl. 22 ¼ kr.,

- Naturalien 83 fl. 48

½ kr.

- Hochzeiten, Taufen 63

fl. 54 kr.

- Als Contor: fixiertes

Weihnachtssinggeld 14 fl. 25 kr.,

- unständige

Bezüge 1 fl. (Als Gemeindeschreiber 8 fl. Niht in Anrechnung.)

- Lasten 162 fl. 10 kr.,

- nämlich: Steuern 4 fl. 26 1/2 kr.

- Erhebungskosten

für Holz und Wellen 43 ½ kr.,

- dem Gehilfen 150 fl.

- Zurn Beheizung der

Lehrzimmer aus Staatswaldungen 3 3/5 Klft. Scheitholz, das weiter

benötigte lieferte die Gemeinde.

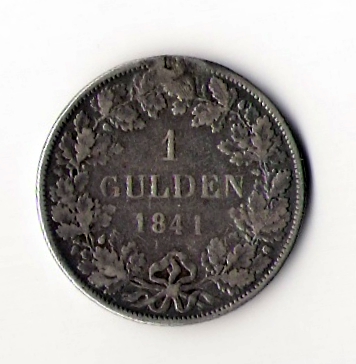

Erläuterung: 1 fl (Gulden)

hatte 60 Kreuzer und um 1850 betrugen die wöchentlichen

Ausgaben eines 5-Personen -Haushaltes rund 7 Gulden (Quelle und weitere Kaufkraftbeispiele)

Im " Bayerischen Schulfreund" von 1866 wird die

Schulstelle in Obersulzbach wie folgt ausgeschrieben:

" Besetzt wird die Schulstelle zu Obersulzbach (Dstr. Leutshausen zu

Geslau) mit 378 fl. Eink. Term 20. Nov.

Dass diese Einkünfte der Lehrer nicht sehr hoch waren belegt

das "Schulblatt von Franken" aus dem Jahre 1871,

welches den 75 dienstältesten Lehrern Mittelfrankens

100 fl. aus Kreismitteln zukommen ließ, darunter dem Lehrer

Schierer aus Geslau. 1873 meldet die

bayerische Lehrerzeitung, dass J.G. Schierer mit dem Ludwigsorden

ausgezeichnet wurde. Dies vermeldet auch der Fränkische Kurier: Nürnberg-Fürth

|

Lehrer in Geslau im 19. Jahrhundert

- Stellenauschreibung

"Im

Namen Seiner Majestät des Königs

Wird

die durch den Tod des Lehrers Hirschmann am 9. Sept. dieses Js.

erledigte Schullehrers und Kirchendienerstelle zu Geslau am Wald, im

Bezirke Leutershausen, mit dem ... Gehalte von fünfhundert und

neun Gulden 48 3/4 Kr., wovon jedoch ein gepr+fter und diesseits

genehmigter Hilfslehrer zu halten oder nach den Umständen

einhundert und fünfzig Gulden für denselben abzureichen sind,

hiermit zur Bewerbung bis Ende Januars 1830 mit dem Bemerken

ausgeschrieben, dass wegen der sehr großen Zahl von 150 bis 160

Schulkindern nur vorzüglich geübte Schulmänner zu

Übernahme dieses Dienstes tüchtig erscheinen.

Ansbach,

am 24. December 1829." Königlich

Bayerisches Intelligenzblatt für den Rezat-Kreis ; 1830

- Johann Georg Schierer

(* 15.6.1801) Einstellung 1823

- 1854 wird

"vermöge allerhoechster Entschließung vom 6. Januar l. Js.

dem Schullehrer und Kirchendienerst Johann Georg Ostertag zu Geslau in

Rücksicht auf seine 50 Jahre hindurch zur allerhoechsten

Zufriedenheit geleisteten Dienst die Ehrenmünze des

königlichen Ludwigs-Ordens verliehen" (Quelle: Regierungsblatt

für das Königreich Bayern 1854)

Personal-Stand der Lehrer an den deutschen Schulen in

Mittelfranken am 1. Mai 1867 , S. 19

- Babel,

Leonhard (1861)

Schüler an höheren Schulen im 19.

Jahrhundert aus Geslau

Interessant liest sich der Lebenslauf von Johann Paul Sauernheimer

(1771 - 1852), späterer königlich bayerischer

Rath, Landgerichtsart zu Bayreuth. ( in neuer Nekrolog der Deutschen ..., 1854 )

I m

Schuljahr 1830/31 am "Königlichen

Gymnasium in Nürnberg" m

Schuljahr 1830/31 am "Königlichen

Gymnasium in Nürnberg"

Mathematiklehrer an

dieser Schule war Dr. Karl Georg

Christian von Staudt.

"Karl Georg Christian von Staudt (* 24. Januar 1798 in Rothenburg ob der Tauber; † 1. Juni

1867 in Erlangen ...

Er war der Sohn des Rothenburger Stadtgerichtsrates Christian von

Staudt. Staudt studierte an der Universität Göttingen bei

Carl Friedrich Gauß, wo er sich mit Zahlentheorie (Kreisteilung

und Bernoullische Zahlen) beschäftigte. Er war Lehrer am

Melanchthon-Gymnasium Nürnberg sowie an der erst Städtischen

dann Staatlichen Polytechnischen Schule Nürnberg (u.a. von

Bernhard Gugler). Zuletzt war er von 1835 bis

1867 ordentlicher Professor für Mathematik an der Universität

Erlangen." Christian von Staudt bei Wikipedia

Vielleicht war dies ein Grund

, dass Geslauer Schüler an dieses

Gymnasium geschickt wurden. Eine andere Erklärung gibt Walter

Bauer (Die Reichsstadt Rothenburg und ihre Lateinschule, 1979, S. 216

ff ).

Zweite Gymnasialklasse

- Karl Sattler

(* 23. 3. 1815)

Erste Klasse in der "Lateinischen

Schule"

- Wilhelm Sattler

(* 15.11.1819)

- Max Sattler (*

10. 10. 1821)

1845/46

im Königlichen Gymnasium und der Lateinschule zu Ansbach

In der

Zweiten Klasse:

Studierende

Schicker,

Anton ,phil. (1820,

LMU Landshut)

Leonhard

Hrischmann theol.(1811 Erlangen)

Max Carl Sattler (Theologie)

|

|

0

|

|

|

|

|