|

Landwirtschaft im 20.

Jahrhundert

|

Waren

solche Bilder der Landwirtschaft wie unten noch nach dem Zweiten

Weltkrieg durchaus noch üblich, so vollzog sich in den kommenden

50 Jahren ein radikaler Wandel sowohl in der Bewirtschaftung als auch

in der Agrarstruktur.

|

Deutsche

Fotothek [CC-BY-SA-3.0-de

(http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/deed.en)], via

Wikimedia Commons

|

Deutsche

Fotothek [CC-BY-SA-3.0-de

(http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/deed.en)], via

Wikimedia Commons Deutsche

Fotothek [CC-BY-SA-3.0-de

(http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/deed.en)], via

Wikimedia Commons

|

|

|

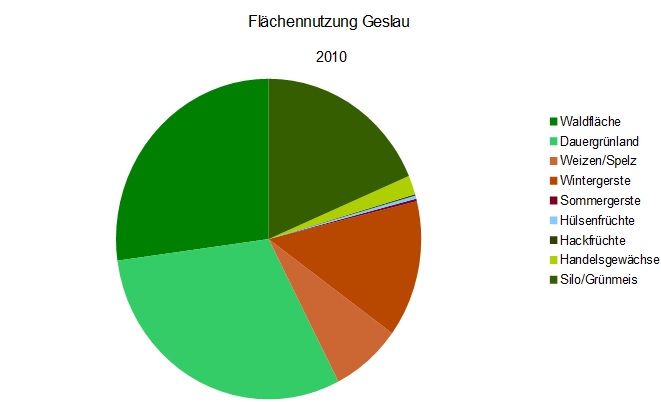

Um

die Entwicklungen in Geslau bewerten zu können, muss

allerdings die Entwicklung in Deutschland, speziell in Bayern

beschrieben werden.

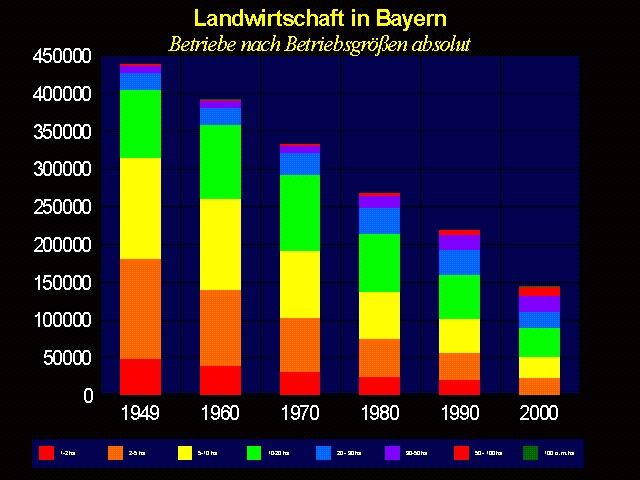

Die

Zahl der landwirtschaftlichen Betriebe ist von 1950 bis zum Jahr 2000

um rund zwei Drittel zurückgegangen. Dabei ist noch nicht mit

eingerechnet, dass viele landwirtschaft- lichen Betriebe

von einem Vollerwerbsbetrieb auf einen Zuerwerbsbetrieb bzw. einen

Nebenerwerbsbetrieb umgestellt haben. Noch deutlicher wird die Zahl der

Arbeitskräfte, die in der Landwirtschaft beschäftigt waren

zurückgegangen sein, da man infolge der zunehmenden Mechanisierung

kein Gesinde mehr benötigt, wie dies noch in der Mitte des

Jahrhunderts oftmals der Fall war.

|

|

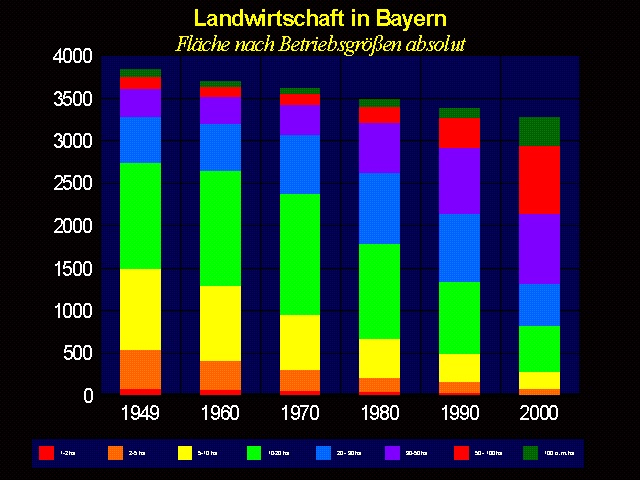

Die

landwirtschaftlich genutzte Flächen ist in Bayern dagegen nur um

etwa 10 % zurückgegeangen. Dies ist eine Folge der des

wirtschaftlichen Zwanges der verbleibenden landwirtschaftlichen

Betriebe ihre Fläche durch Zukauf oder Pacht zu

vergrößern.

|

|

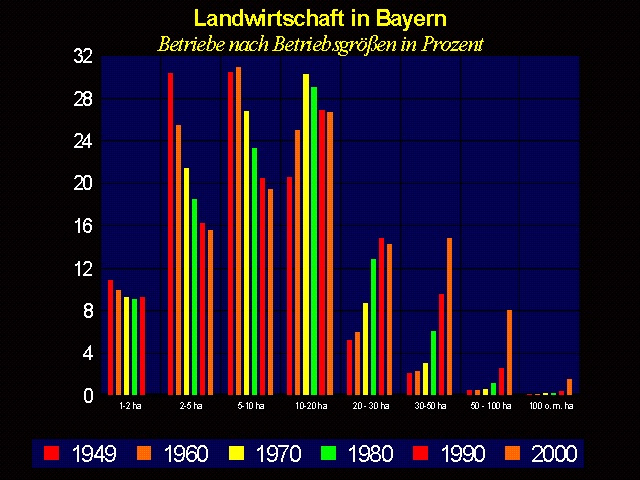

Die

Tendenz, dass die Mindestgröße eines rentablen

lanwirtschaftlichen Betriebes, die sog. Ackernahrung, immer

größer wird Ist aus der Abbildung rechts ableitbar:

|

|

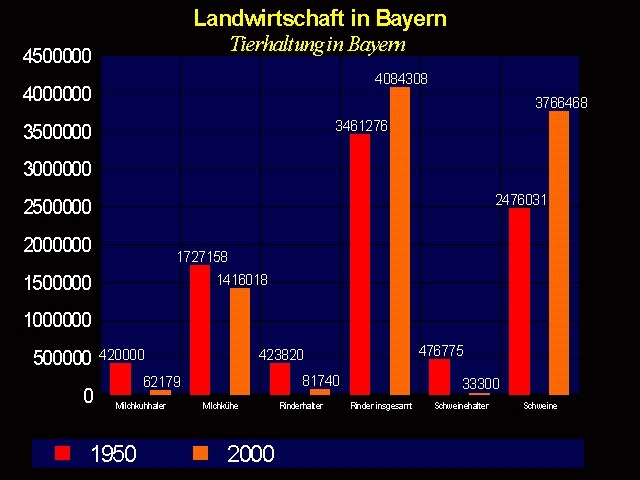

Letztendlich

zeichnen sich auch bei der Tierhaltung

in ähnliche Tendenzen

ab wie beim Ackerbau:

Rückgang

der Zahl der Milchvieh haltenden Betriebe auf 15 % des Wertes von 1950,

aber nur auf 81 % der Zahl der Milchkühe. Dies bedeutet, dass die

durchschnittliche Zahl der Milchkühe je Betrieb von vier auf 22

zugenommen hat. Bei der Zahl der Rinder haltenden Betriebe zeigt sich

ein Rückgang auf rund ein Fünftel der von 1950, wobei

allerdings die Zahl der Rinder um 18 % zugenommen hat. Das bedeutet,

dass die Rindermast gegenüber der Milcherzeugung infolge der den

Markt sättigenden Menge und dem Preisverfall der Milch zugenommen

hat.

Die Zahl der Schweinehalter war besondersstark. Er beträgt im Jahr

2000 nur ca. 6 % des Wertes von 1950 bei gleichzeitiger

Zunahme der Schweinezahl um ca. 50 % und Anwachsen der Zahl

der Schweine von durchschnittlich 5 auf 113 je

Schweinemastbetrieb.

|

|

Die oben

beschriebenen Tendenzen gelten auch für den Bereich der westlichen

Frankenhöhe. Waren viele landwirtschaftlichen Betriebe

selbst in den 50-er Jahren noch weitgehend Selbstversorgungsbetriebe,

die neben ein paar Kühen, Schweine und Kleinvieh hielten und

daneben die kleineren landwirtschaftlichen Flächen mit Getreide

und zum Teil auch Feldgemüse bebauten und mit den

Überschüssen den regionalen Markt belieferten, so setzt

nunmehr ein starker Wandel in der Landwirtschaft ein.

- eine

Einkommenssteigerung erscheint nur durch Bewirtschaftung

größerer Gesamtflächen und mit entsprechendem

Maschineneinsatz möglich (Spezialmaschinen für Aussaat und

Ernte je nach Fruchtart). Dies bedeutet wegen der Kosten den

Übergang zu auf einige bzw. wenige Anbauprodukte spezialisierte

Bauern. Die Vergrößerung der

landwirtschaftlichen Betriebe geschieht durch Zukauf oder Pacht

von aus der Landwirtschaft über Zu- und Nebenerwerb

ausscheidenden Landwirten. Nunmehr wird eine Flurbereinigung wegen der

noch zerstreut liegenden und kleinen Flurstücke aus Gründen

der Bearbeitbarkeit aber auch des Zeitaufwandes für die Anfahrt

zwingend notwendig. (--> Kapitel Flurbereinigung).

- Die

Steigerung der landwirtschaftlichen Erzeugung führt in der

Bundesrepublik in den 70-er bis 90-er Jahren zu der kuriosen Situation,

dass landwirtschaftliche Produkte (Milch, Butter) mit

EU-Mitteln in Nicht-EU-Ländern zu Preisen abgesetzt wird,

die unter dem Erzeugerpreis lagen. Aber auch diese Maßnahmen

konnten den Preisverfall der landwirtschaftlichen Produkte, bedingt

durch die Produktionssteigerung, aber auch die zunehmende Konzentration

der Abnehmer aufhalten.

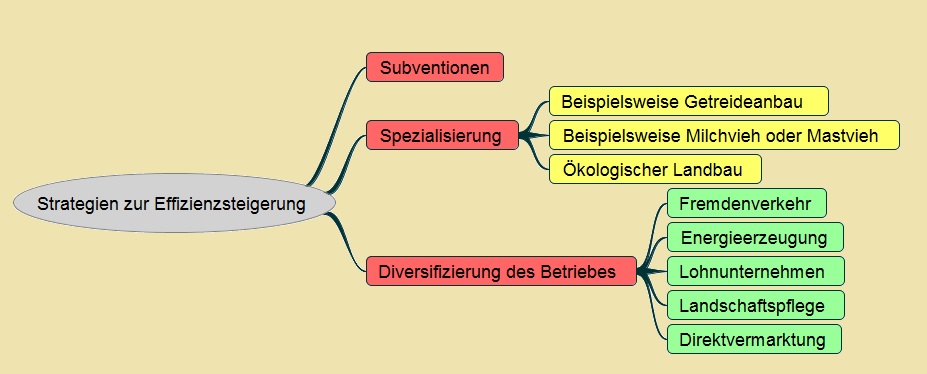

- Die

Spirale von immer größeren Betrieben oder Aufgabe des

Betriebs drehte sich immer schneller und führte zu

weiterer Spezialisierung. Einzelne Betriebe entwickelten sich zu

Lohnunternehmen, die anstelle früher üblicher Maschinenringe

die Aussat oder Ernte übernahmen.

- Die

Überproduktion in den 90-er Jahren führte gar zu

Ackerstilllegungsprogrammen. Diese Tendenz wurde erst mit den Anfangs

des ersten Jahrzehnts des 21. Jahrhunderts aufkommenden Biogasanlagen

gebremst.

- Um

den verbliebenen kleineren Landwirten auch in Zukunft ein Auskommen zu

ermöglichen und eine weitere Abwanderung in einer durch wenige

Betriebe im sekundären Wirtschaftssektor gekennzeichneten Region

zu vermeiden förterte man die Diversifizierung der

landwirtschaftlichen Betriebe: Aufgaben in der Landschaftspflege -

Fremdenverkehr (Urlaub auf dem Bauernhof) oder Direktvermarktung

(Hofladen).

- Auch

die Nachfrage nach Produkten des ökologischen Landbaus bzw. der

Erzeugung tierischer Produkte ist eine Nische, die kleineren

landwirtschaftlichen Betrieben ein höheres Einkommen

ermöglicht.

Fast

für alle dieser Maßnahmen findet man Beispiele aus dem

Bereich der Gemeinde Geslau:

- Insbesondere die Erzeugung alternativer

Energieträger erfuhr seit der Jahrtausendwende einen enormen

Aufschwung. Neben anfänglich in den 90-er Jahren vereinzelten

Solaranlagen auf den Hausdächern, die weitgehend den Strom zum

Eigenverbrauch erzeugten, kamen später Solaranlagen auf

bestehenden Scheunen zum Einsatz und werden heute Maschinenhallen und

Scheuenen primär wegen der Möglichkeit der Einspeisung in das

Stromnetz gebaut.

- Freiflächenphotovoltaikanlagen existieren auf dem

Gemeindegebiet von Geslau nicht, aber in Morlitzwinden unmittelbar an

das Gemeindegebiet angrenzend

Link

zum Energieatlas Bayern in der Region

|

|

|

|

|