Wenn gegenwärtig bei uns von Homeschooling die Rede ist, dann ist ausfallender Unterricht gemeint, gestresste Eltern und frustrierte Schüler, die ihre Freunde und Freundinnen vermissen – und eigentlich auch die Schule. Der Begriff klingt nach Überforderung und Ausnahmezustand.

Wenn in den USA von Homeschooling die Rede ist, dann bedeutet dies, dass Eltern ihren Kindern die Schule ersparen wollen, indem sie deren (Aus-)Bildung selbst übernehmen. Seit 1993 ist Homeschooling in allen 50 Bundesstaaten der USA legal und eine der am schnellsten wachsenden Bewegungen im Bereich Bildung. Es handelt sich um einen wichtigen sozialen Trend, der durch alle Bevölkerungs- und Einkommensschichten geht. Ein Millionengeschäft mit Materialien, Kursen und Komplettpaketen ist entstanden. Zur Zeit werden 3,8% aller schulpflichtigen Kinder zuhause unterrichtet.

Das Buch von Margot Heike Melas-Geiger zeichnet ein „Portrait des amerikanischen Homeschoolings“, wie es derzeit in den USA vorzufinden ist. Hierzu wertet sie zunächst 24 wissenschaftliche US-Studien aus, die vom amerikanischen Bildungsministerium, von verschiedenen Universitäten und auch von den maßgeblichen Vereinen, welche den Homeschooling-Eltern mit Rat und Tat zur Seite stehen, seit den 90er Jahren durchgeführt wurden. Die wesentlichen Ergebnisse dieser Studien („Meta-Analyse“) hat die Autorin unter folgenden Fragestellungen zusammengefasst:

1. Was sind die Motive der Eltern, die ihre Kinder zu Hause unterrichten? Dies sind im Wesentlichen:

- Sie glauben, zuhause eine qualitativ bessere Bildung bieten und auch alternative Unterrichtsmethoden anwenden zu können.

- Sie möchten ihren Kindern ein schlechtes Lernklima in öffentlichen Schulen ersparen.

- Sie möchten ihren Kindern religiöse und ethische Werte vermitteln.

- In afroamerikanischen Homeschooling-Familien kommt die Unzufriedenheit mit einem Curriculum in den öffentlichen Schulen hinzu, welches afroamerikanische Geschichte und Tradition verkürzt wiedergebe. Des Weiteren hätten „Lehrer eine geringere Leistungserwartungshaltung an afroamerikanische Schüler.“ (S. 219). Dem soll die Förderung von „racial self-confidence“ gegenübergestellt werden.

2. Welche Bevölkerungsgruppen herrschen vor ?

- Homeschooling findet mit übergroßer Mehrheit (80-90%) in weißen Familien in urbanen Gegenden statt.

- Die Eltern verfügen über eine gute Bildung und mehrheitlich über einen Studienabschluss.

- Die meisten Homeschooling-Schüler leben in einer Familie mit drei oder mehr Kindern, die Mutter ist für den Unterricht zuständig und verzichtet oft auf die eigene berufliche Tätigkeit.

3. Welche Methoden und Hilfsmittel werden genutzt ?

- Zur Verfügung stehen Homeschooling-Kataloge und Beratungsangebote von spezialisierten Verlagen und Experten. Ebenso Online-Kurse von Schulen, Colleges und Universitäten.

- Ein Viertel der Eltern erwirbt komplette Homeschooling-Pakete, die Pflichtfächer und Themen für das gesamte Schuljahr abdecken sowie pädagogische und methodische Hilfen zur Stoffvermittlung enthalten.

- Ein Drittel setzt die traditionellen Textbücher ein.

- Darüberhinaus gibt es eine große Bandbreite an Unterrichtsmethoden und -philosophien, die von religiöser Strenge bis zum Konzept des „Unschooling“ reichen können. Letzteres geht komplett vom Interesse des Kindes aus.

4. Was ist über die Leistungen der Homeschooling-Schüler bekannt?

- Hier orientieren sich die Untersuchungen an den Leistungen in standardisierten Test und kommen mehrheitlich zu dem Ergebnis, dass Homeschooling-Schüler darin insgesamt besser abschneiden, wenn auch mit Einschränkungen.

- Diese betreffen das Fach Mathematik, in welchem kein signifkanter Unterschied im Vergleich mit den Nicht-Homeschool-Schülern festgestellt werden konnte.

5. Wie wirkt sich dieses Vorgehen auf das Sozialverhalten und das weitere Leben der Kinder aus?

- Die Studien, welche sich mit diesem Fragekomplex beschäftigen, lassen keine sozialen Defizite und Integrationsprobleme von Homeschooling-Schülern während und nach ihrer Lernzeit erkennen; die Mehrheit der Befragten äußerte sich glücklich darüber, zuhause unterrichtet worden zu sein.

Was heißt das nun praktisch: Wie fügt sich Homeschooling in das staatliche Bildungswesen ein, welche Vorgaben und Anforderungen kommen von bildungsbehördlicher Seite? Wie werden Standards garantiert?

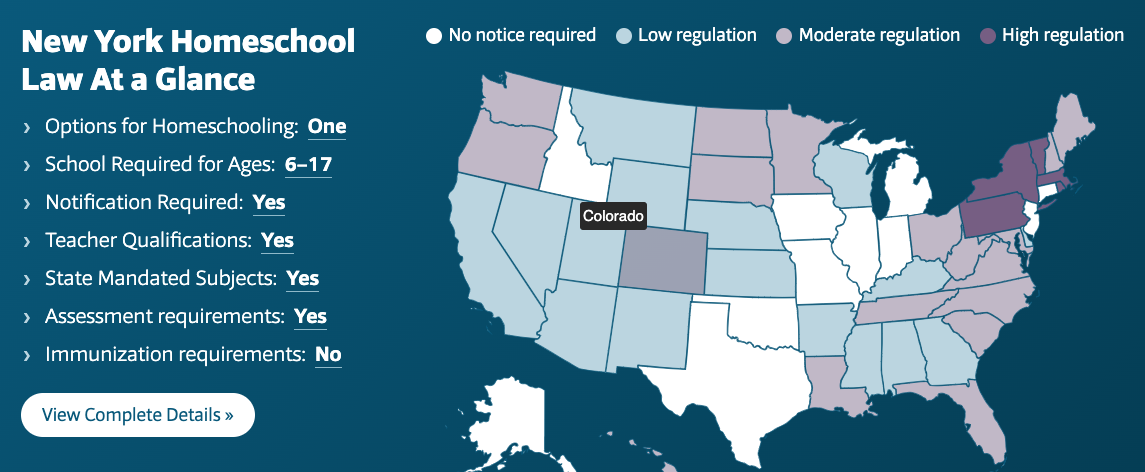

Die Regelungen der einzelnen Bundesstaaten sind unterschiedlich streng. In einigen Bundesstaaten gibt es überhaupt keine gesetzlichen Regelungen, die Eltern müssen ihre Kinder weder von der Schule abmelden noch irgendwelche Testergebnisse oder Materialien an die Schulen schicken. In anderen Bundesstaaten gelten dagegen sehr strenge Homeschooling-Gesetze.

Informationen zu den Bundesstaaten liefert die Webseite „Homeschool laws by state“ (https://hslda.org/legal).

Zu den strengen gehört der Bundesstaat New York. Die Darstellung der dortigen Regelungen und Vorschriften vermittelt erhellende Einsichten in die familiären und administrativen Anpassungsleistungen, die vor allem vom unterrichtenden Elternteil erbracht werden müssen.

- Die Eltern sind angehalten, vor Schuljahresbeginn eine Absichtserklärung an die Schulbehörde zu senden, damit das Kind nicht als fehlend notiert wird.

- Danach muss ein „Individualized Home Instruction Plan“ ausgefüllt und eingereicht werden, in dem die unterrichteten Fächer, die Materialien und die Lernziele festgehalten werden.

- Es sind vierteljährliche Leistungsberichte einzureichen (Note oder verbale Beurteilung) und eine Art Klassenbuch über die täglichen Stunden ist zu führen: 180 Schultage und 990 Stunden im Jahr sind nachzuweisen.

- Mindestens alle zwei Jahre wird der Homeschooling-Schüler getestet. Dazu können die Eltern zwischen veschiedenen standardisierten Tests wählen. Die Tests finden unter Aufsicht einer zertifizierten Lehrkraft statt, für die Unkosten kommen die Eltern auf.

All dies wirft natürlich eine Reihe von praktischen Fragen auf: Wie wird das im Einzelnen gehandhabt, was geschieht bei auftretenden Problemen, wie sieht das Familienleben aus?

Sehr informativ und auch unterhaltsam ist darum das Fallbeispiel einer typischen Homeschooling-Familie mit drei Kindern, die die Autorin über Jahre begleitet hat. Der Schriftverkehr mit der Schulbehörde, sowie die Interviews mit der Mutter und ihren drei Töchtern sind im letzten Teil des Buchs wiedergeben und vermitteln einen lebendigen Eindruck vom Alltag und den Herausforderungen des Hausunterrichts für alle Beteiligten.

Ich kann mir dieses Buch in einer Schulbibliothek gut vorstellen. Es ist informativ und eine reiche Quelle für Diskussionen, Referate und Recherchen.

Margot Heike Melas-Geiger:

Margot Heike Melas-Geiger:

Portrait des amerikanischen Homeschoolings. Eine Fallstudie

Verlag für Kultur und Wissenschaft 2020 414 Seiten 30,00 €

ISBN 978-3-86269-182-1 (Affiliate-Link zu Amazon)