Die

Gezeiten

Das Leben

an der Nordseeküste wird bestimmt durch die Gezeiten, d.h. Ebbe

und Flut.

Was sind Ebbe und Flut, wie

entstehen sie?

Ebbe

und

Flut,

die Gezeiten oder auch Tiden genannt, sind Niedrigwasser und

Hochwasser. Bei Niedrigwasser, der Ebbe, läuft das Wasser aus dem

Wattenmeer ab, bei Flut kehrt es zurück. Wenn das bei Flut in das

Watt

zurückströmende Wasser seinen höchsten Stand erreicht

hat, spricht man

von Hochwasser. Hat es bei Ebbe seinen tiefsten Stand erreicht, spricht

man von Niedrigwasser. Als Tidenhub bezeichnet man den Unterschied

beider Wasserstände.

|

Wie

entstehen nun Ebbe und Flut?

Ebbe und

Flut,

d. h. das Absinken und Ansteigen des Meeresspiegels, hängt mit der

Anziehungskraft des Mondes und

der Fliehkraft zusammen. Der Mond

übt

auf die Erde eine Anziehungskraft aus, die bewirkt, dass zwar nicht das

Festland, wohl aber die Wasserteilchen der Weltmeere bewegt werden. Es

entsteht ein „ Flutberg“, der mit dem Mond um die Erde wandert. Deshalb

sind auch Ebbe und Flut nicht überall auf der Nordhalbkugel

zeitgleich.

Sie wechseln aber in regelmäßigen zeitlichen Abständen,

alle 12Std und

25min. Der Tidenhub ist auch

nicht überall gleich, er beträgt

z.B. bei

Wilhelmshaven 3m, in London 7m und in Nordfrankreich bei Malo 14m.

:

|

|

Deiche

schützen das Land

Große

Sturmfluten, sowie die

noch gefürchtetere Springflut,

„der Blanke

Hans“, gefährden Mensch und Vieh.

Ist das Hochwasser besonders

hoch,

sei es, dass bei Ebbe das Wasser nicht ganz abgelaufen ist oder extrem

starke Stürme große Wellen landeinwärts treiben,

spricht man von einer

Sturmflut.

So haben im Jahre 1962 orkanartige

Stürme an der

Nordsee

tagelang die Wassermassen in die Flussmündungen

hineingedrückt, so

dass das Wasser bei Ebbe nicht mehr ablaufen konnte. Der Wasserspiegel

war also mit beginnendem Hochwasser schon sehr hoch. Die Flutwelle

reichte bis nach Hamburg und zerstörte viele Deiche im Elbbereich.

Über

300 Menschen verloren ihr Leben.

Eine

Springflut

entsteht, wenn eine starke Flut bei Voll – oder Neumond eintritt. Oft

mehrere Meter hohe Wellen bedrohen dann Inseln und Festland. In der

Geschichte Frieslands haben Sturmfluten früher, bevor die Menschen

es

lernten sich und ihre Habe durch Deiche zu schützen, große

Schäden

angerichtet und viele Menschen-leben gefordert.

Bei der „Großen

Mandränke“ am 16.01.1362 verloren 10.000 Menschen ihr

leben, 30

Dörfer

verschwanden. Dabei soll auch die sagenhafte Stadt „Rungholt“

untergegangen sein. In diesem Gebiet dehnt sich heute das Watt.

Im

Jahre 1962 fanden Forscher hier Siedlungsreste, z. B. Teile von

Deichen, Geräte, sogar Ackerfurchen.

Die

in

diesem

Gebiet siedelnden Menschen schützten ihr Hab und Gut und sich

selbst

anfangs durch die Errichtung von künstlichen Erdhügeln, sog.

Warften

oder Wurten. Doch der immer weiter steigende Meeresspiegel zwang sie

dazu, diese Erdhügel immer weiter zu erhöhen.

Etwa

gegen

Ende

des ersten Jahrtausends begann man in dieser Region Deiche zu bauen.

Zuerst verband man einzelne Wurten

miteinander, indem man Reihen von

Holzpfählen einschlug oder Erddämme errichtete Die Erfindung

der

Sieltore ermöglichte es dann, bessere Deiche zu bauen und vor

allem

das Land hinter dem Deich besser vor Flut zu schützen und bei Ebbe

zu

entwässern. Sieltore schließen

sich bei Flut, das Wasser

drückt

dagegen, und öffnen sich bei Ebbe, so dass das Wasser

abfließt.

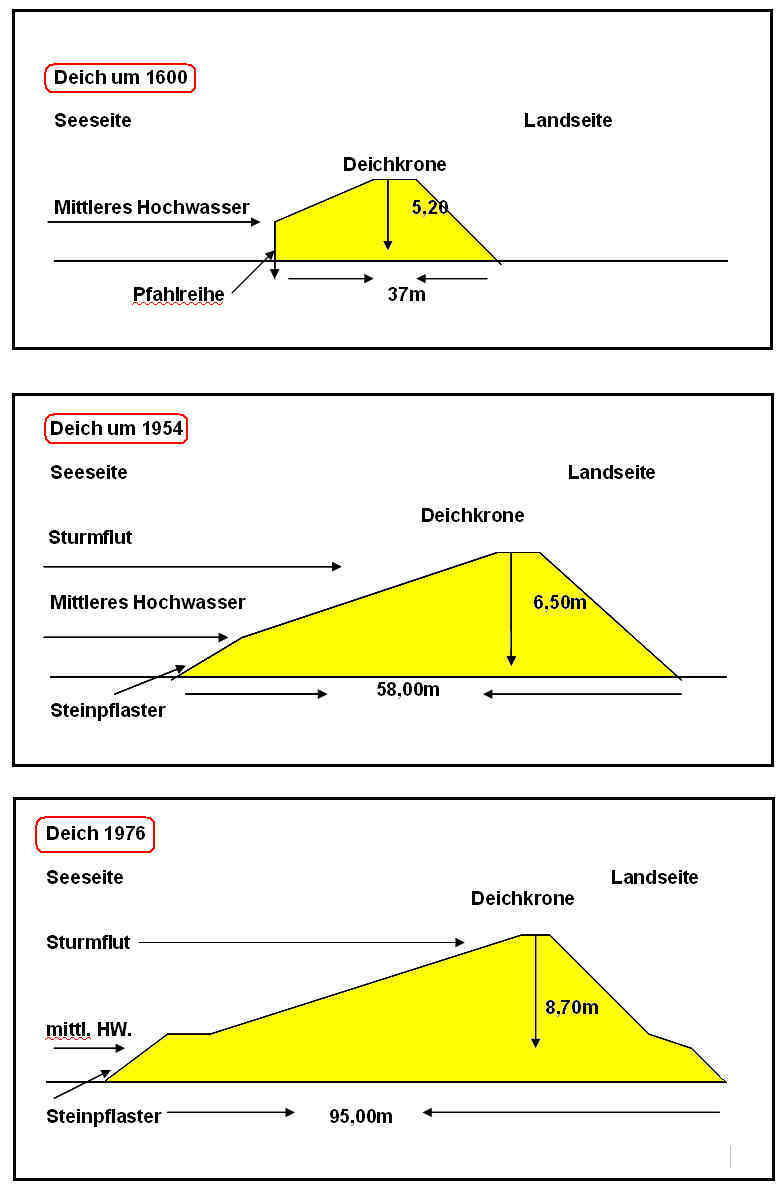

Aussehen,

Form

und Höhe der Deiche haben sich im Laufe der Geschichte stark

verändert,

musste man doch die Höhe der Deiche dem immer stärker

steigenden

Meeresspiegel anpassen. Betrug die Höhe der Deiche um 1600

ca.4,50m, so

weisen die heutigen modernen Deiche eine Höhe von 8,50m auf. Die

Deichhöhe wird heute so gewählt, dass nach menschlichem

Ermessen selbst

bei schwerer Sturmflut die Deichkrone nicht mehr überspült

wird. War

die Seeseite der Deiche anfangs sehr steil, so verläuft sie heute

viel

flacher. Der heutige Deich bietet den ankommenden Wellen weniger

Widerstand, diese laufen sich

„tot“.

|

By Original authors (see source) and Angelboer at da.wikipedia [Public

domain], via Wikimedia Commons

-

By Gerhard Pietsch (Privatarchiv von Gerhard Pietsch, Hamburg) [GFDL

(http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html) or CC-BY-SA-3.0

(http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/)], via Wikimedia Commons

Deich auf Amrum, Seeseite (Foto: Erika Schuchardt) |

Deichquerprofilie

zu verschiedenen

Zeiten.

Zeichnung: Erika Schuchardt nach Vorlagen

|

Das beim

Deichbau verwendete Material hat sich im Laufe der Zeit geändert.

Zu

Beginn des Deichbaues verwendete man Klei (fester Schlick). Heute wird

zuerst ein Sandkern aufgeschüttet und befestigt. Darüber

kommt eine

Schicht Klei. Auf den unteren Teil des Deiches an der Seeseite werden

Grassoden gelegt, damit der Deich vom Meer nicht angegriffen werden

kann. Auf den anderen Teilen des Deiches wird Gras angesät, das

dann,

wenn es zu einer festen Grasdecke verwachsen ist von Schafen immer kurz

gehalten wird. Auf die Deichkrone wird manchmal eine Teerdecke

aufgebracht oder es werden Beton-platten verlegt, um einen Fahrweg zu

haben. Häufig verläuft auch ein Weg am Fuße des Deiches

an der

Landseite. Der Deichfuß an der Seeseite entlang wird

außerdem noch mit

großen Steinen,

z. B. aus

Basalt, gegen das angreifende Meer geschützt.

Zwischen

Inseln und dem Festland liegt das Wattenmeer

Das Watt

ist ein

flaches Gebiet, das sich von den Ostfriesischen Inseln vor der

Küste

Niedersachsens bis zu dem Nordfriesischen Inseln vor der Küste

Schleswig –Holsteins über eine Entfernung von 450 km erstreckt. Es

ist

durchschnittlich 7-10km breit. Der Wattboden besteht aus Schlick oder

aus Sand und ist von vielen Prielen durchzogen,

die, wenn man sie aus

der Luft betrachtet, wie Wasserläufe aussehen. Viele der

großen Priele

sind tief und haben oft eine sehr starke und gefährliche

Strömung. Da

das Watt ein ökologisch wertvoller Lebensraum ist, wurde ein Teil

zum

Nationalpark Wattenmeer erklärt |

Deichfuß mit Basaltsteinen befestigt

Deich am

Watt auf Amrum (Foto: Erika Schuchardt) |