|

Chemie in Rheinland-Pfalz ZUM

Internet |

Autoren : Eugenia Hein und Roland Weckfort

Der Name Aspirin (a + spiraed) leitet sich von

der Pflanze Wiesenspierstaude (spiraed ulmaria) ab. Er wurde von der Firma

Bayer als Markenname für den Wirkstoff Acetylsalicylsäure (Abk.:

ASS)eingeführt. Acetylsalicylsäure ist ein Abkömmling der

Salicylsäure und wurde um 1850

von dem französischen Chemiker Charles

Frederick Gerhardt erstmals hergestellt.

Es war klar, dass auch diese Substanz schmerzstillende

Eigenschaften hat. Doch war das Einnehmen sehr unangenehm, denn sie verätzte

Mund- und Magenschleimhäute. Erst später stellte sich heraus,

dass diese unangenehmen Begleiterscheinungen auf Verunreinigungen zurückzuführen

waren. Im Jahre 1893

fanden Felix Hoffmann und Heinrich Dreser

einen Weg Acetylsalicylsäure zu reinigen. Sie erhielten die Substanz

in Form eines weißen Pulvers. Ihre Mühe wurde überaus reichlich

belohnt: Aspirin wurde zu einem der erfolgreichsten Medikamente in der

Geschichte der Pharmazie.

Doch Aspirin hat auch seine Nachteile. Empfindliche

Menschen reagieren darauf mit Reizungen und selten auch mit Blutungen von

Magen- und Darmschleimhaut.

Im Laufe seiner hundertjährigen Geschichte

wurde Acetylsalicylsäure zeitweise als das Standardmittel gegen Infektionskrankheiten

(Fieber, Husten, grippale Infekte) und Arthritis (der altbekannte Rheumatismus)

verordnet. Allerdings heilt es keine dieser Krankheiten, es macht sie nur

erträglicher, indem es die Schmerzen lindert.

Neben Acetylsalicylsäure enthalten

Aspirintabletten auch Zitronensäure und Natriumhydrogencarbonat, welches

mit der Acetylsalicylsäure zu deren Natriumsalz reagiert, das wesentlich

besser wasserlöslich und etwas schneller wirksam ist als die

reine Säure. Es reagiert ebenfalls mit Zitronensäure, wobei Kohlendioxid

entsteht, das in Form vieler kleiner Gasblasen entweicht. Doch egal, ob

man nun die reine Acetylsalicylsäure oder eines ihrer Salze zu sich

nimmt:der Unterschied in der Wirksamkeit ist nicht besonders groß.

Das liegt daran, dass im Magen ein saures Millieu herrscht, worin das Salz

rasch wieder in die Säure zurückverwandelt wird. Da die Säure

schlecht wasserlöslich ist, fällt sie wieder als Feststoff aus,

wenn auch in sehr kleinen Kristallen. Diese kleinen Kristalle reizen die

Magenschleimhaut nicht so sehr wie die großen Kristalle, die man

in Form der reinen Säure zu sich nehmen würde. Insofern ist das

Natriumsalz

also verträglicher.

Auch wenn Aspirin seit hundert Jahren in Gebrauch

ist, birgt es doch noch Risiken. Eine nicht alzu häufige Nebenwirkung

sind die bereits erwähnten Blutungen der Magenschleimhaut. Für

Kinder kann die Behandlung von Windpocken oder grippalen Infekten mit Acetylsalicylsäure

tödliche Folgen haben.

Trotz seiner Nebenwirkungen ist Acetylsalicylsäure

ein bemerkenswerter Wirkstoff und ein Schmerzmittel. Ihm wird nachgesagt,

Herzinfarkte und Thrombosen abwehren zu können, und es wurde sogar

gemutmaßt, dass es sich bei der Behandlung von Krebs, grauem Star

und Senilität einsetzen lasse.

Acetylsalicylsäure verhindert, dass der

Körper diejenigen Stoffe produziert, die das Verklumpen der roten

Blutkörperchen bewirken; verhindert die Bildung von Thrombosen und

verbessert die vorbeugende Wirkung gegen Senilität, indem das Gehirn

besser mit Sauerstoff versorgt wird. Die Wirksamkeit gegen grauen Star

schließlich beruht darauf, dass Acetylsalicylsäure diejenigen

Protein-Moleküle zerstört, welche den Augapfel trübe machen.

Die Höchstmenge pro Tag soll 4g nicht übersteigen.

Eine Einzeldosis von 10g ist lebensbedrohlich, weil dann das Blut zu sauer

wird. Es führt zur Beschleunigung der Atmung, Ankurbelung der Nierenaktivität,

was einen gefährlichen Flüssigkeitsverlust zur Folge haben kann.

Dann kommt es zur Gewebszerstörung und letzten Endes zum Tod.

Wirkungsweise:

Aspirin hemmt ein Enzym, das die Produktion von

Prostaglandinen steuert. Die Prostaglandine sind eine Gruppe von chemischen

Verbindungen, welche eine Reihe biologischer Funktionen regulieren: Verdauung,

Nierenfunktion, Blutkreislauf. Bestimmte Prostaglandine

lösen außerdem Schmerzsignale

aus. Diese werden bei Verletzungen und Krankheiten

freigesetzt, und deshalb spüren wir Entzündungen, Schmerz und

Fieber. Aspirin verhindert die Synthese von

Prostaglandinen in geschädigtem Gewebe.

Herstellung von Acetylsalicylsäure:

5g Salicylsäure werden mit etwa 5ml Essigsäureanhydrid

in einem Erlenmeyerkolben mit 1Tropfen konz. H2SO4

versetzt und umgeschüttelt. Man erhitzt den Erlenmeyerkolben im Wasserbad

ca.15Min. auf ca. 60°C unter Umrühren. Dann erhöht man nochmal

etwa 5Min. die Flüssigkeit auf 80°-90°C unter weiterem Umrühren.

Schließlich nimmt man den Erlenmeyerkolben aus dem Wasserbad und

stellt ihn in Eiswasser, so fällt sehr schnell Acetylsalicylsäure

aus, die nun mit einer Nutsche abgesaugt werden kann. Der Rückstand

wird mit Eiswasser ausgewaschen.

Allgemeine Reaktionsgleichung..

Ausführliche Synthesevorschläge siehe

Anhang.

Schmelzpunktbestimmung des Präparats:

Man füllt etwas von der Substanz in eine

Kapillare und bringt sie in den seitlichen Ansatz des Schmelzpunktbestimmungsapparats

(oder Zweihalskolben). Gut macht sich hier auch ein probengefülltes

Mikroreagenglas, was in den seitlichen Hals passt. Zur Sicherheit sollte

man das Reagenzglas mit einer Apparaturklemme sichern.

Der Schmelzpunkt unseres Roh-ASS wurde mit etwas

unter 136°C bestimmt (Literaturwert 136°C).

Reinigung der erhaltenen Substanz:

1) Man überträgt die synthetisierte

ASS in ein großes sauberes Reagenzglas.

2) Kristallisiert das Produkt um, indem man 1ml

Ethanol und 8ml entionisiertes Wassers

hinzufügt. Dann wird

die Substanz im heißen Wasserbad erhitzt, um sie wieder aufzulösen

und

nachher in Eiswasser abzukühlen.

3) Man filtriert das Produkt mit einer Nutsche

ab.

4) Die Kristalle werden in einem Trockenofen

bei 110°C 1Stunde lang getrocknet oder bei

Zimmertemperatur den ganzen

Tag.

Dann bestimmt man erneut den Schmelzpunkt. Die

erhaltenen Werte lagen jetzt noch näher bei 136°C. Damit weiß

man aber noch nicht, ob das Produkt verwendbar ist.

Untersuchung der hergestellten ASS

auf Reinheit:

1) Man löst eine Aspirintablette in dest.

Wasser und bestimmt den pH-Wert mit Universalindikator-

papier.

2) Eine 1/2 Spatelspitze der hergestellten Acetylsalicylsäure

wird in etwas dest. Wasser gelöst und

mit Universalindikator der

pH-Wert geprüft.

3) Man gibt zu der ASS-Lösung einige

Tropfen Eisen-(III)-chlorid-lösung (w = 1%) und etwas Ethanol.

Es tritt eine schwache violette

Färbung auf => Nachweis für den Rest freie Salicylsäure,

der nicht reagiert hat.

4) Zum Vergleich werden beide Versuche mit Phenol

ausgeführt. Der pH-Wert des Phenols ist nur

schwach sauer, die Umsetzung

mit Eisen-(III)-chlorid-lösung ohne Ethanol zeigt, dass die Farb-

reaktion die gleiche wie bei

der Salicylsäure ist, nämlich kräftig violett (Es

bilden sich hier Farbkomplexe zwischen Fe (III)

und den OH Gruppen der aromatischen

Verbindungen).

Literatur / Quellen:

Zwei Synthesemechanismen zur Acetylsalicylsäure

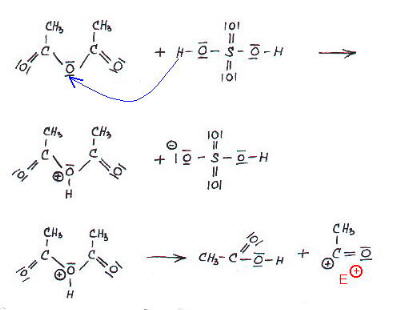

1. Reaktionsmechanismus

Bild 1: H+

vom Katalysator greift Essigsäureanhydrid am Sauerstoff an. Dabei

entsteht ein elektrophiles Teilchen.

Bild 2: Durch Acylierung

von Salicylsäure erhalten wir Acetylsalicylsäure. Rückbildung

des Katalysator.

Elektrophile Substitution

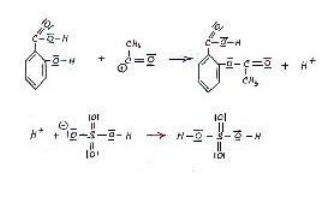

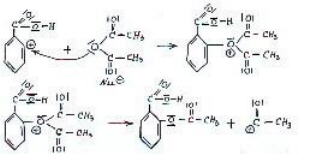

Der 2. Reaktionsmechanismus

Bild 3: H+

des

Katalysators greift an der OH Gruppe der Salicylsäure an.

Bild 4: Angriff des

nukleophilen Teilchens an die positivierte Stelle des Benzolrings.

Nukleophile

Substitution

Bild 5: Das Carbeniumion reagiert mit Wasser. Der Katalysator wird zurückgebildet. Entstehung von Essigsäure.

Übersicht neue ZUM-Datenbank: Relevante Links zur Chemie.

letzte Änderung 19.1O.1998