ZUM-Unterrichten

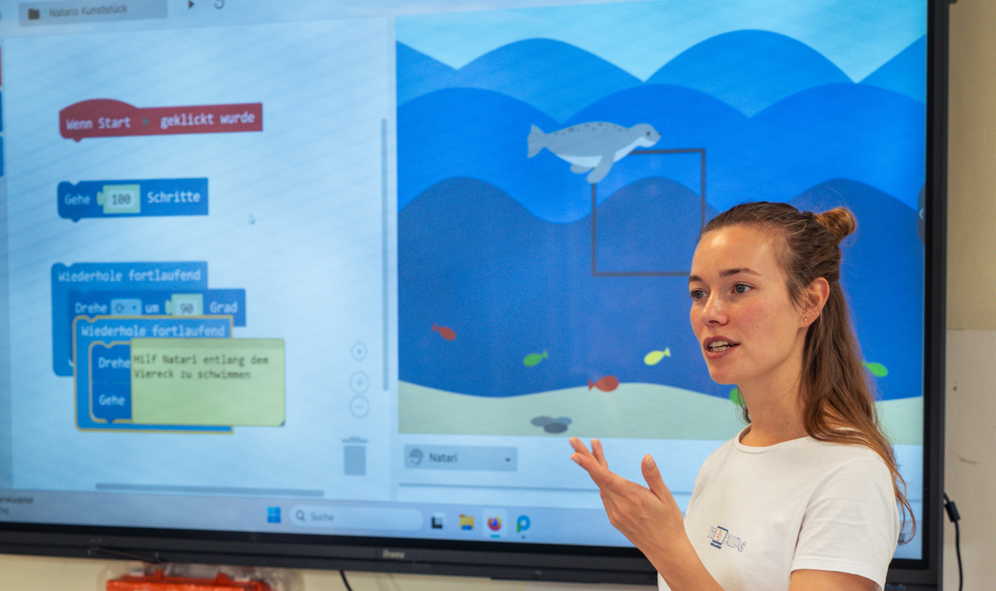

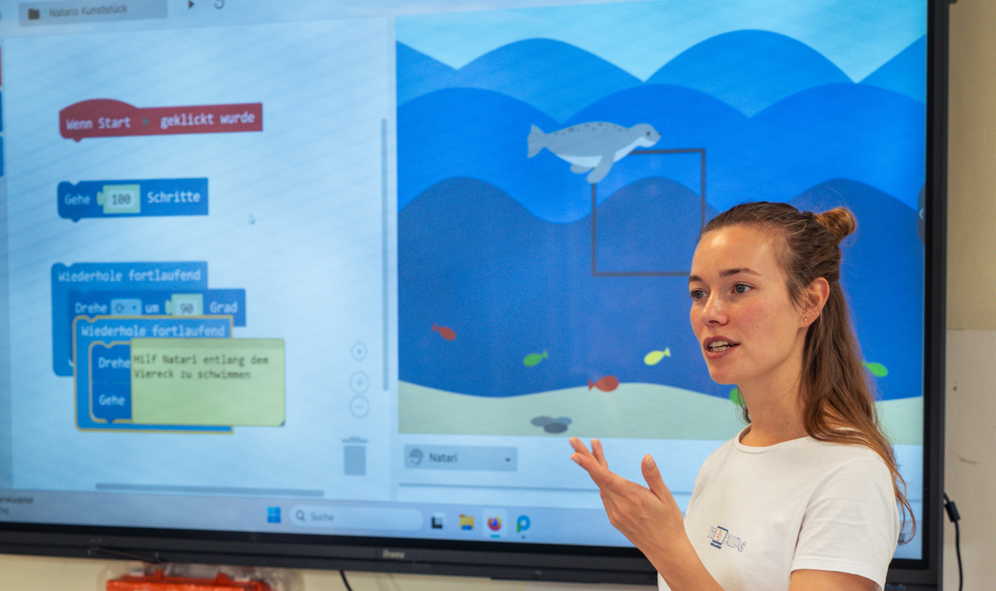

Wie lässt sich eine Schleife kindgerecht erklären? Und was ist eigentlich ein Algorithmus? In dieser interaktiven Online-Fortbildung erhalten Lehrkräfte der Klassen 3 bis 7 eine praxisnahe Einführung in die blockbasierte […]

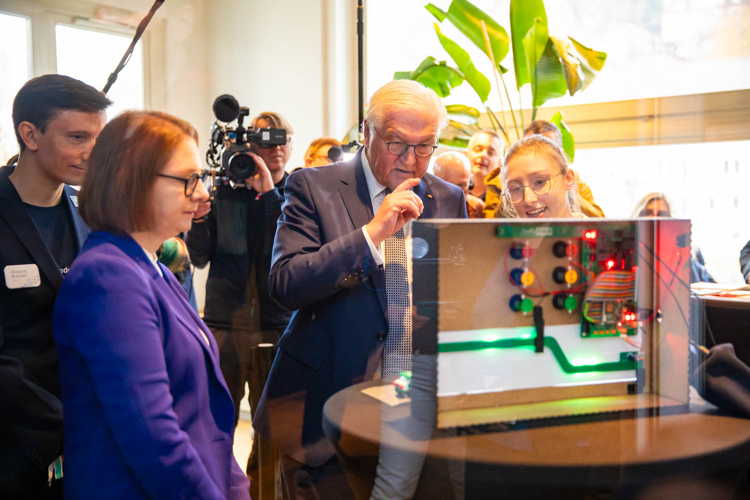

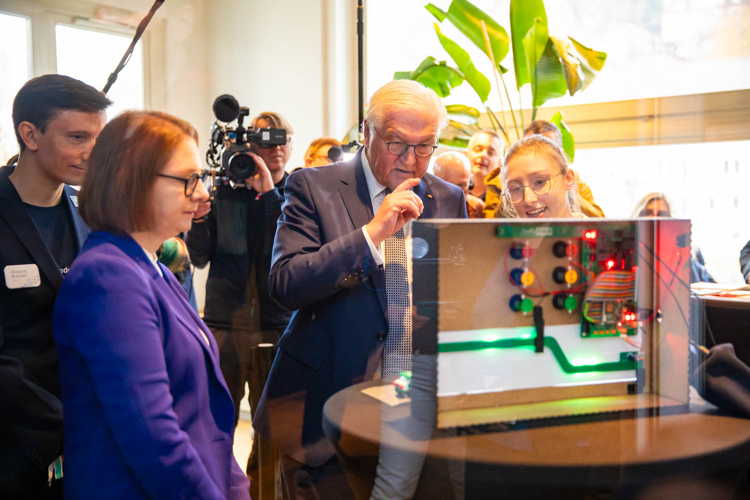

So viel steht fest: KI umfasst früher oder später alle Bereiche des gesellschaftlichen Lebens. Die Europäische Kommission sieht in KI eine Schlüsseltechnologie der Zukunft. Und auch die deutsche Bildungspolitik beginnt, […]

FlexCards ist eine Software, die speziell für die ZUM e.V. entwickelt wurde. Sie ermöglicht es, Inhalte schnell und übersichtlich zu strukturieren. Lehrkräfte und Lernende können digitale Karten erstellen, individuell anordnen […]

Im Rahmen des Masterseminars an der Pädagogischen Hochschule Karlsruhe „Schreiben 2.0 – Digitale Medien im Schreibunterricht der Grundschule“ (WiSe 2024/25), geleitet von Kathrin Heller, wurden verschiedene Projektarbeiten durchgeführt. Es entstanden […]

Leckeres Essen lecker präsentiert: Die aktualisierte Seite „Essen und Trinken (Interaktive Übungen)“ in „ZUM Deutsch Lernen“ bietet attraktive und sehr unterschiedliche Übungen für den DaF- und DaZ-Unterricht

Die Reihe zu „Gewalt, Konflikte und Aggressionen” umfasst mehrere Doppelstunden und ist ausgerichtet auf die Klassenstufen 9/10 im Fach Ethik. Die Themen umfassen nicht vollständige Doppelstunden, sondern sind als Module […]

Sammlung aller Lernpfade des Seminars Digitale Werkzeuge in der Schule (DiWerS), entwickelt von Studierenden im Master of Education Mathematik an der Uni Münster.

Dieser Lernpfad ist für Schüler*innen der zweiten Klasse der Grundschule. Ziel ist die Verbesserung der Rechtschreibung rund um das Thema Doppelkonsonanten. Auch um Medienkompetenz soll es gehen.

|

|

Wie lässt sich eine Schleife kindgerecht erklären? Und was ist eigentlich ein Algorithmus? In dieser interaktiven Online-Fortbildung erhalten Lehrkräfte der Klassen 3 bis 7 eine praxisnahe Einführung in die blockbasierte […]

So viel steht fest: KI umfasst früher oder später alle Bereiche des gesellschaftlichen Lebens. Die Europäische Kommission sieht in KI eine Schlüsseltechnologie der Zukunft. Und auch die deutsche Bildungspolitik beginnt, […]

FlexCards ist eine Software, die speziell für die ZUM e.V. entwickelt wurde. Sie ermöglicht es, Inhalte schnell und übersichtlich zu strukturieren. Lehrkräfte und Lernende können digitale Karten erstellen, individuell anordnen […]

Im Rahmen des Masterseminars an der Pädagogischen Hochschule Karlsruhe „Schreiben 2.0 – Digitale Medien im Schreibunterricht der Grundschule“ (WiSe 2024/25), geleitet von Kathrin Heller, wurden verschiedene Projektarbeiten durchgeführt. Es entstanden […]

Leckeres Essen lecker präsentiert: Die aktualisierte Seite „Essen und Trinken (Interaktive Übungen)“ in „ZUM Deutsch Lernen“ bietet attraktive und sehr unterschiedliche Übungen für den DaF- und DaZ-Unterricht

Die Reihe zu „Gewalt, Konflikte und Aggressionen” umfasst mehrere Doppelstunden und ist ausgerichtet auf die Klassenstufen 9/10 im Fach Ethik. Die Themen umfassen nicht vollständige Doppelstunden, sondern sind als Module […]

Sammlung aller Lernpfade des Seminars Digitale Werkzeuge in der Schule (DiWerS), entwickelt von Studierenden im Master of Education Mathematik an der Uni Münster.

Dieser Lernpfad ist für Schüler*innen der zweiten Klasse der Grundschule. Ziel ist die Verbesserung der Rechtschreibung rund um das Thema Doppelkonsonanten. Auch um Medienkompetenz soll es gehen.