|

Die Erinnerung an Friedrich den Großen boomt – und

das nicht nur im Jahr seines 300. Geburtstags. Auch wenn

die Intensität der Erinnerung Konjunkturen unterlag,

ist Friedrich II. von Preußen seit seinem Tod am

17. August 1786 in der Öffentlichkeit präsent

geblieben. Von jeher war er ein König mit Breitenwirkung,

der auf vielfältige Art und Weise erinnert und instrumentalisiert

wurde: Friedrich II. von Preußen – genannt „der

Große“ – gehört zu den markantesten

Persönlichkeiten der deutschen Geschichte und Erinnerungskultur.

Er galt als der erste Diener des Staates und Philosoph

auf dem Thron, wurde als volksnaher „Alter Fritz“ verklärt

und als Feldherr und Nationalidol verherrlicht, später

als Kriegstreiber und Menschenverächter an den Pranger

gestellt. Die Erinnerung an Friedrich den Großen boomt – und

das nicht nur im Jahr seines 300. Geburtstags. Auch wenn

die Intensität der Erinnerung Konjunkturen unterlag,

ist Friedrich II. von Preußen seit seinem Tod am

17. August 1786 in der Öffentlichkeit präsent

geblieben. Von jeher war er ein König mit Breitenwirkung,

der auf vielfältige Art und Weise erinnert und instrumentalisiert

wurde: Friedrich II. von Preußen – genannt „der

Große“ – gehört zu den markantesten

Persönlichkeiten der deutschen Geschichte und Erinnerungskultur.

Er galt als der erste Diener des Staates und Philosoph

auf dem Thron, wurde als volksnaher „Alter Fritz“ verklärt

und als Feldherr und Nationalidol verherrlicht, später

als Kriegstreiber und Menschenverächter an den Pranger

gestellt.

Die Ausstellung im Deutschen Historischen Museum nimmt

den 300. Geburtstag des Preußenkönigs zum Anlass,

um erstmals einen umfassenden Blick auf das Nachleben Friedrichs

in Kunst, Politik und Gesellschaft zu werfen. Sie veranschaulicht

auf einer Fläche von 1100 Quadratmetern die wechselvolle

Rezeptionsgeschichte des Herrschers und geben einen unterhaltsamen

und spannenden Einblick in die preußisch-deutsche

und europäische Erinnerungskultur. Zum ersten Mal

steht damit das wechselvolle Nachleben des Preußenkönigs

in Kunst, Politik und Gesellschaft im Mittelpunkt einer

großen Ausstellung.

Die Präsentation „Friedrich der Große – verehrt,

verklärt, verdammt …“ zeichnet die Entstehungsgeschichte

des „Mythos Friedrich“ nach: den Aufstieg von

der Anekdotenfigur zum preußischen Denkmalhelden,

die Verklärung zum deutschen Nationalsymbol im Kaiserreich,

die Vereinnahmung durch die Nationalsozialisten sowie die

Verdammung und vorsichtige Wiederentdeckung nach 1945.

In dreizehn thematisch gegliederten Räumen zeigt

die Ausstellung, dass das Leben Friedrichs des Großen

in den mehr als 200 Jahren seit seinem Tod immer wieder

zum Bezugspunkt für politische Interessen wurde: Im

Vormärz sahen Liberale in ihm den aufgeklärten

Herrscher, Konservative hingegen die Verkörperung

preußischer Tugenden. In dreizehn thematisch gegliederten Räumen zeigt

die Ausstellung, dass das Leben Friedrichs des Großen

in den mehr als 200 Jahren seit seinem Tod immer wieder

zum Bezugspunkt für politische Interessen wurde: Im

Vormärz sahen Liberale in ihm den aufgeklärten

Herrscher, Konservative hingegen die Verkörperung

preußischer Tugenden.

Im Kaiserreich avancierte er zur deutschen Nationalikone,

in der Weimarer Republik zum Vertreter alter Werte und

fester Ordnung und im Zweiten Weltkrieg stilisierte ihn

die Propaganda zum unbeugsamen Schlachtensieger. Nach 1945

wurde der Preußenkönig in der Bundesrepublik,

der DDR und einigen europäischen Nachbarländern

vielfach als Kriegstreiber verdammt, später weckten

seine intellektuellen und künstlerischen Qualitäten

das öffentliche Interesse.

Neben dieser politischen Komponente verdeutlicht die Schau

aber auch die Präsenz Friedrichs des Großen

im Alltagsleben immer breiterer Bevölkerungsschichten:

Einzelne Räume zeigen Friedrich als Werbeikone, als

Sammelfigur und als dekoratives „Idol im Wohnstubenformat“.

Zahlreiche Medienstationen veranschaulichen seine Karriere

als Bühnenheld und Filmstar und bringen den Musiker

Friedrich zu Gehör.

450 Exponate aus dem In- und Ausland, die zum großen

Teil erstmals der Öffentlichkeit präsentiert

werden, entfalten ein facettenreiches Erinnerungspanorama,

das den Mythos des Preußenkönigs analysiert

und zeigt: Das Nachleben Friedrichs des Großen ist

ein multimediales Ereignis.

Bilder im Text:

Friedrich der Große – Mit Dreispitz in der

Hand grüßend.

Werkstatt Heinrich Franke,

um 1780

Berlin, DHM.

Foto: Sebastian Ahlers (oben)

Wahlplakat der Deutschnationalen Volkspartei (DNVP): "Rettet

mir mein Preußen!"

Heinz Wever / Verlag der Deutschnationalen Schriftenvertriebsstellen

GmbH.

Berlin, 1932

Berlin, DHM.

Foto: Angelika Anweiler-Sommer (unten)

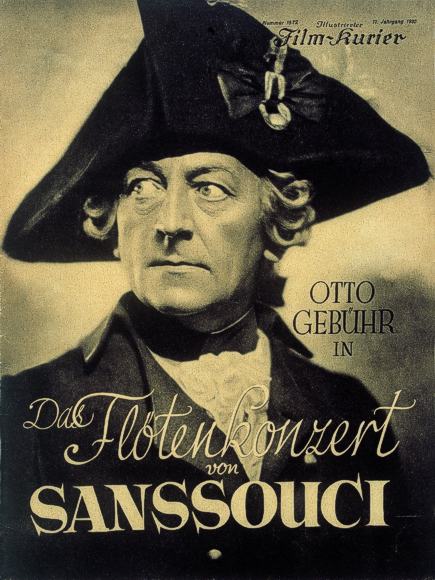

Filmzeitschrift zu dem Ufa-Spielfilm »Das

Flötenkonzert von Sanssouci«

August Scherl GmbH / Film-Kurier GmbH,

Berlin 1930

Berlin, DHM.

Foto: Angelika Anweiler-Sommer

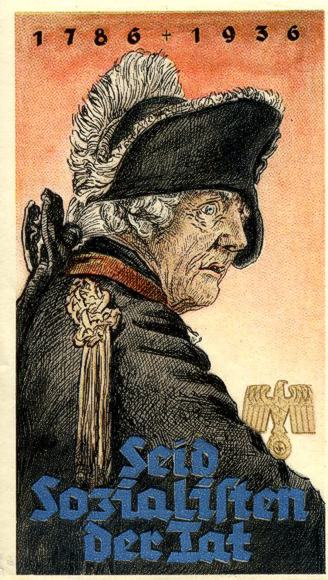

»Seid Sozialisten der Tat« Türplakette

des Winterhilfswerkes der NSDAP 1936

Berlin, DHM.

Foto: Angelika Anweiler-Sommer

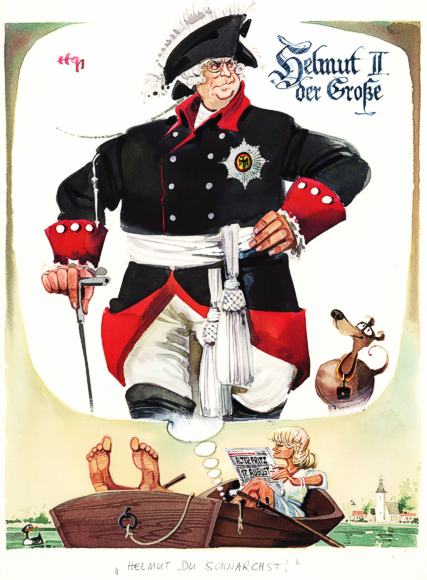

»Helmut II. der Große« – Karikatur

auf die Umbettung Friedrichs des Großen

Horst Haitzinger,

München 1991

München, Horst Haitzinger

|